��ȣ�dz���϶��������뷵������ Ϊ����̽�´�ǰվ

��������ͼ��ΪʲôҪ��̽�¹��̣�Ŀǰ�ط�������Դ�������������ѳ�Ϊ���纽���ı�Ȼ���ƺ;����ȵ㡣�Ҳ��������ϵķḻ��Դ������ļ�ֵ���ӳ�Զ�ĽǶȿ�����չ����̽�����־���й��������̽��ʵ�������ͻ�ơ��й���ȥ�ں���ʱ������������ں���ʱ���в����ٴ

��������ͼ��ΪʲôҪ��̽�¹��̣�Ŀǰ�ط�������Դ�������������ѳ�Ϊ���纽���ı�Ȼ���ƺ;����ȵ㡣�Ҳ��������ϵķḻ��Դ������ļ�ֵ���ӳ�Զ�ĽǶȿ�����չ����̽�����־���й��������̽��ʵ�������ͻ�ơ��й���ȥ�ں���ʱ������������ں���ʱ���в����ٴ

�������˾��±��ߣ�Ϊ�˸��õ�Ϊ���߳��ֶ����������ݣ�������߲�ͬ�Ķ�����ͬ̽�ֹ��ڹ���ս�Զ�̬�����˾��¶����Ƴ�����Ⱦ��顷��飬��Ƚ���������ű��������̬�ƣ���������й����ٵĸ��Ӿ���ս�Ի�������ӭ��ע��

��������һ�δ�ͷ�͵���β�ĺ������͵���������˶�û����ʶ�����Ĵ��ڡ���10��24�����������䵽11��1�շ�����������½�����ɹ�����������½��������ʱ��������Сʱ��Ȼ��������̶�һ�ܳ�ͷ��ʱ����ҹ��ĺ��켼����һ����ǰ������һ��

����2014��10��24���賿��һ������ոս���������01��ָ��Աһ�����£�һö�Ľ��ͳ������ű����ػ���ڿն���ֱ����ոշ����ҹ�ա���������������ҹ�̽�¹��̵����ڡ��϶�5��T1����������������װ������1170����������������ȷ������ص�200���Զ�ص�41.3����ĵ������ɷ��ع�������ڴ˴���������ű���һֱ���࣬����ý����ص͵�������ԭ��ʹ�Ǻ��찮���ߣ��ڷ���ǰҲֻ֪���������������Ҫ�ƻ�����֤�������Խӽ��ڶ������ٶȷ��ص���ļ�����

��������϶�5T1�ķ�������ȫ���䣬�����ٻع�ͷ���������ı������̣��ᷢ�ֱ��������������ģ�ԶԶ��ֹ������������˵����Щ��

�����Ա����������������ѵ����˵������Ҫ�������ֱ��ǵ������ɷ��ع�����趨���أ�����������ʽ����������������չ����ÿһ����ҹ���һ�β��ԣ�ÿһ������Ǵ����˾�ϲ��

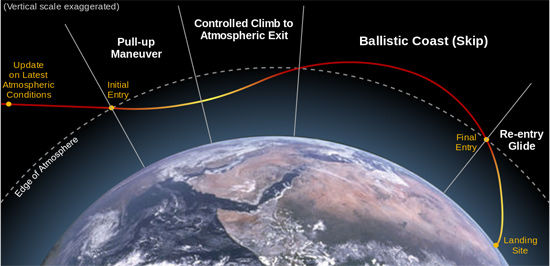

�������η���������ע��ĵ������ɷ��ع��Ҳ�Ǵ˴������һ�����㡣���Ե�������һ����������ڵ���������֮�仭һ��˶��ġ�8���֡����8�ֵ�һ��ԲȦ���ǵ�����һ��ԲȦ�ھ�������

����ͼ������������ȴ�dz��ߣ���Ҳ��һ���̶��Ϸ�Ӧ���ҹ�����ң�г�����ˮƽ

����ͼ������������ȴ�dz��ߣ���Ҳ��һ���̶��Ϸ�Ӧ���ҹ�����ң�г�����ˮƽ������ν�������ɷ��ع����ָ�������������Ե��������������ᱻ�����Խ�����������ת���Զ����ص���Ĺ���������ʹ�õ������ɷ��ع�����ѶȺܸߣ���Ϊ��������dz����ӣ���Ҫ���ǵ�������ͷ�������ÿ��ʱ�̵����λ�ú�����ٶȣ���Ҫ��֤��������������������������۷����ֲ���ʹ�������������Ϊ�������ǡ����˾�ϲ���ǣ�����������ij�ɫ���ֲ���ȷ������������������������������ȡ�������ι����������ҲΪ��������տ�չ��չ����Ӫ����������

�����϶�5��T1���������Ǵ����ĵ�һ����ϲ��Ҳ��������һ����ϡ�������������ת�����������������һ·������ļ�����Ƭ���ֱ���Զ���������������۲������Լ�������º�Ӱ��

���������⼸����Ƭʱ���������Ѿ���������40�����������Ҳ�����������������ȴ�dz��ߣ���Ҳ��һ���̶��Ϸ�Ӧ���ҹ�����ң�г�����ˮƽ�����ǿ���������ڵ�����Ƭ�п����Ĵ����ǵ���Ӱ���ҹ�������ȫ����Ҳ��һ�δ����ֽǶȿ������µ�������Ӱ��

�������������ƣ��ҹ������ط�����Ҳ�������˺��췵�زյĻ����Ͽ����ġ�������������Ƭ���ԱȽ����Եؿ������϶�������һ����С������۷ɴ����زա�

������ͬ�����۷ɴ�������ɫ��ʴͿ�㣬�϶���������ɫͿ�������ڵֿ��Եڶ������ٶȴ�Խ������ʱ�ĸ��£��������õ����ҹ��������Ƶ���ʴ���ϡ�����Ŀǰ�����ű�����������Ϳ�����⣬�����������IJ���Ҳ�����˸Ľ���ӭ����ʹ���������Ը�ǿ�ĺ�����ϡ�

����ͼ��������ߵ�����������ٶȣ���Ϊ�϶�5�ŷ��زմ���һϵ��ǰ��δ�е�������ս������߶ȵĴ����dz�ϡ���������һϵ�����������ЧӦ�������ڴ������г����ٷ��л�Է�����������ʴ����̶�Ҳ������Ҫ�ߵöࡣ������е����˷ɴ��ͷ���ʽ���ǵ���½ģʽ������������

����ͼ��������ߵ�����������ٶȣ���Ϊ�϶�5�ŷ��زմ���һϵ��ǰ��δ�е�������ս������߶ȵĴ����dz�ϡ���������һϵ�����������ЧӦ�������ڴ������г����ٷ��л�Է�����������ʴ����̶�Ҳ������Ҫ�ߵöࡣ������е����˷ɴ��ͷ���ʽ���ǵ���½ģʽ�����������������������۷ɴ���������Ҫ��������ۺ�����ܹ��ϣ�����Ҫ�������㿼�ǣ�һ���ҹ��Ѿ��������۷��زյ��������Σ����乹�������С�����Ͻ�Ϊ���ף����Dz��������۷ɴ����Ƶķ�������Ϊ�պ������̽�������ǰվ��

��������Ҫ˵����һ����ϲҲ���������ڷ������ķ�������

�������籨����˵��2014��11��1���賿��ʱ�������������ķ�����뷵�����ɹ����룬����������Ԥ�����������ȡ�����������һ�����ǽ�0.4�ȵ���Сͨ��������Ƕȹ�С�������������ɺ�Ͳ�����ص�������Ƕȹ��������Ͳ��ᵯ�����������ֱ��������档������������һ�����������˵������һ���������������ȵĿ��Ⱦͱ�һ��ֽ��Ҫ����

�����϶���һ��������㣬�ͱ���ӡ�����ϵ�Զ��3�Ų������������ڻ����У�һ�������Ļ�������һ��������β�ͻ�����գ���һ�ᣬ������ʧ��Զ��������������֮�⡣�ⲻ�Ƿ��س������⣬����˵���������ֳɹ��ص����˴����㣬����ڶ�������Ĺ��̡���һ�Σ�������û���κ���ԥ��ȷ�ط������Ǹ�ȫ��������Ϥ�ĵط��������ɹ�����������½����

���������������нεĽ�������Ľ���ɡ������ɡ��ǣ����ǣ���������峿������У����������������ķ������������¡���㣬������Ҫ˵�ĵ�������ϲ��

����ͼ������ʽ����ʾ��ͼ

����ͼ������ʽ����ʾ��ͼ ����ͼ��Զ���������㵽���϶�������������

����ͼ��Զ���������㵽���϶����������������������ҹ�������Ա�ľ�ȷ��������ƣ��º��ַ�������ʵ�ʿ�ɡ�㣬�����������������ס����������״�����ʹ��а��ġ�����һ���״�����ڶ������ٶȵ������صĹ�����˵�����dz������ϵľ�ϲ���ҹ�����η������鱾û��ʮ�ɵİ��գ�Ϊ��ֹ�������⣬�������൱���Ԥ�������绮����һƬʷ��ǰ��˶��Ľ������������������ɹž��ڡ�

����˵������������½���ĵ�ַ������һ������˼�Ĺ��¡����������������֮ǰ��ר�������Խ���ص��й����ۡ�������Ϊ����Ϊ���˷�����������ѡ����ؽϴ�ĵ���ʽ���ط�������ԭ���ļ��ϵ�з���ʽ���ǵ���½���Ĵ�����������½������Ҳ���Խ��ͻ��շ��ա�����������ѡ�����������ԭ���������Ѿ��ɹ����չ�ʮ�����۷ɴ����豸���ƣ�������Ա�����൱��֡�����ѡ�����ɣ�Ҳ����Ϊ����������������������һ�����á�

��������ʽ����ȷʵ�����ҹ�����̽�·��������ص�Ψһ��������ʷ�ϣ���������ʹ�õ���ʽ���سɹ�ʹ���ǵ�̽�·ɴ���������½��������ʽ���������ŵ㣬�Ǽ�С����ʱ�Ĺ��أ��������Щʵ�ĵ���ʯ�������岻̫�����ڻ����������Ǿ����������˵Ĺؼ����ҹ�ð��˴�ķ��ս��е����������飬Ҳ�����������Ƕ������۷ɴ������ṹ������������֤���˵��·��صĿ����ԣ����ű���ʵ�������õ������ݣ�Ҳ���δ���������˵��·��ص��о�������Զ��Ӱ�졣

��������3�ű���2�����ػ���ġ����㡱����Ӧ���˰�������2��F���ػ�������������ڵĺܶ���켼������������������ߡ�δ������3��ϵ�����ػ��ƾ����߿ɿ��ԣ����������Ƿ����ге���Ҫ����

��������3�ű���2�����ػ���ġ����㡱����Ӧ���˰�������2��F���ػ�������������ڵĺܶ���켼������������������ߡ�δ������3��ϵ�����ػ��ƾ����߿ɿ��ԣ����������Ƿ����ге���Ҫ�������������ǰ��������ص���������½֮ǰ���������������շ���֮�������Ȼ���µ�ת�ƹ���Ϸ��ٺ��У���ö���ڶ�����3��(�϶�2��)����ƽ̨��װ�����������û�и��淵����һ��������㣬���dz�ɫ�ؽ��й�������������ص�����300����һ�������������ڵ���֮�䴩���е�������������L2�㸽���Ĺ��������һ����ѧ���죬Ϊ�������϶���ż���̽·������յ���չ�����ڱ��η��еĿ��˷�Χ�ڣ�����һ���������⡱��Ҳ����˵˵����ʹ�����δ����ɺܶ���չ�����������ijɹ���½�ͷ���յijɹ����������˱���������������ʽ����ȫ����óɹ���

������ͬ��ij����ǿ����������˽Ӫ���쵼������¹�Ƶ����Ҳ��ͬ��ijЩ�������֮���ڼ�����δ����ʱ���Դ����ޣ��й�����ҵ�粻�����������ǰ����Լ��ȶ���·����ǰ��չ��

������ʮ�꣬�ҹ��Ⱥ����Ʋ��Ľ��˳�������F������������ż�ϵ�л�������������źͶ������ĺ�����ƽ̨����Щ��Ʒ����Ȼʹ��ԭ��ţ�������״̬ȴ��ԭ���ͺ���������֮���ҹ�����ķ�չ�ٶȿ��Ʋ���ijЩ���ҿ�(ӡ��ȥ�����ɹ��������̽����)����������һ������������õ������������Ҳ˵�����ҹ��з���ϵ�ij���Ⱥ�������ƵĿ�ѧ��������ߡ�

������ǰ���������ҹ��ܶ༼����������ԭ�м��������ϸĽ�������С�����ۡ������϶���������õ���֤��������Щ����ȷָ���ԺͿɿ��ԵĴ��£��ű�֤���ҹ���������ijɹ��ʡ�Ҳ��������ô���������벻���ľ�ϲ����Щ�����Ľ�����Ȼ�������ǡ�С�鲽������������Щ���Ͳ������춨���պ����ڷɵĻ�����

��������ǰ���϶���ţ����ڷ����������࣬��ɶ�����������ڱ�����գ�����������Ѿ���һ��ǧ�ף���Ϊ�й��ɵ���Զ�ķ�������������������ӡ���������������ţ������϶�5��T1�ķ����Ҳ�ܳ�����ɸ����������Ϊ�ҹ�������ҵ�������ʡ����Ǹ����������ţ�δ�����϶�5�ſ����ȶ��ƻ�������˲������ء���Ȼ�ҹ����˵��¼ƻ���δ���������Ŀǰ��չ���Ҿ����ڿ���Ԥ���Ľ�����������һ������������й�����Ա��Ӣ�ˣ�(����������̷���� ŦԼ��ѧ��������ϵ)

��������Ŀ��������Ŀ�����ڴ��ݸ�����Ϣ����������������ͬ��۵�Ͷ�����ʵ�Ը��𡣷�����ע����Ȩ���е���Ʒ����Ȩ�����������������������ߵģ���Ȩ����ԭ������������У�δ��������������Ȩ����ת�ء�ժ�������������ʽʹ��������Ʒ��

�����������˾��£���������ѡ�ľ����Ż���

�������ĵ��˻�����

�۽�

- ���λ�����2��������ս��Ȩ��

- �����ء�������Ȩ���

- ��ħ�����������

- ���ʵ����������������

- ��Ӣ�����������������������

- �����2�����˶������ֿ�

- ���صش��桷���IJ��Լ�����

- �����Ż������ͽ����������

- ��������˫�㡷�������

- ���������硷���˶������

- ����֮���֡���ս�����

- ��ս�����硷������Ȩ���

- ��ɫ���������ֿ�

- �������Ϸ���ֿ�

- ��������Ϸ���ֿ�

- ��������Ϸ���ֿ�