苏联核大战计划:遭突袭后优先保护领导人和专家

参考消息网4月20日报道 俄罗斯军事观察网4月12日发表题为《苏联的“审判日”》的文章称,在受到核打击时,避难所只能容下领导人和专家。莫斯科预计将遭到48枚核弹的袭击,导致250万人丧生。城市居民将被疏散到受害最不严重的农村。

核大国正在更新和扩大自己的核武库。这无疑对人类的存在构成威胁,而各国领导人在这种迅速发生的大规模灾难中无法保护本国人民。

这是否意味着核战争确实很近了呢?如果说2年前这个问题可以直接用“不”来回答,那么现在对于该剧本不可能发生的信心已经严重减弱。

如果说对目标发射导弹相对简单,那么消除核轰炸后果和在核战中保护平民则难得多。这个问题对当代俄罗斯来说尤为迫切——民防教程几乎没有变化,避难设施的状态和居民对紧急情况的准备程度还远远不达标。

俄罗斯紧急情况部第一副部长谢尔盖·什利亚科夫前不久对国际文传电讯社表示,全国检查发现,防御设施“基本保存完好,可以使用”。不过,这值得怀疑——音乐家都知道,很多防空洞被改建成了排练场。当然,就算能躲进防空洞,密封门也常常是损坏或无用的,紧急时期的食品、药品和必需设备早已没有储备。在后苏联时代,民防基础的研究和生产没有得到重视。

苏联则是另一回事。美国中央情报局近年来解密的文件模拟了核战爆发后苏联可能的景象,其中包括美国有关部门的情报和分析家评估。这是最好的消息源,因为俄罗斯没有这方面的解密文件。在这种情况下,只能依靠无聊的推测和阴谋论。

如果明天开战

中情局在1976年前关于苏联民防系统的报告中承认,该系统发展得比美国预想的好得多,这可能影响关于全面战争对双方损失的评估。专家指出,在60年代末70年代初,该领域完全由国防部负责。

根据他们的观察,民防计划在1971年后获得重大发展。苏联开始积极建设加固防空洞,首先是为国家领导人、军队指挥官和军工企业工人。

假设不可纠正的事情在70年代末发生了:核战爆发,美国核弹成功击中目标。在这种情况下,所有力量首先将投入保护国家领导人——最坚固、最完善的防空洞正是为此而建,其中包括为指挥官建造的大型地堡和战略火箭军指挥中心。它们位于市内和计划疏散平民的地方。地堡里有用于策划军事行动和休息的隔舱。尽管每个地堡各有不同,但都可以承受高强度的核打击。

过去,苏联领导人总是尽可能分散对经济至关重要的工厂。很多新工厂建在远离老工业中心的地方。

在市郊和周边卫星城建立的坚固楼房降低了新工厂的脆弱性。一些工厂有地下车间,以便在遭受非直接核打击后继续生产。其他工厂制定了疏散生产的应急计划,以便将其转移到爆炸后果较轻的地方。

在确保国家领导人安全之后,第二步是疏散苏联经济运转不可或缺的高素质人才。这些人和他们的家属将在加固防空洞中获得一席之地,然后被送往城外的集合点。在情况相对稳定后,他们可以从那里奔赴生产线。

所有工厂都有定期举行演练的民防队。此外,他们还肩负恢复生产的任务。

在紧急情况下,工厂不会没有材料和设备——它们的储备充足。此外,粮食和燃料也有储备——仅美国情报部门发现的就有36个地下粮仓和市郊的大量地上粮仓。这样一来,尽管破坏物流线路会导致停产2周,但储备可以让工厂在紧急情况下工作2个月。

突然核打击对平民来说很糟糕——加固地堡能容纳的人不多。大部分人将隐蔽在普通防空洞里。它们能防辐射,但不能抵御冲击波和爆炸,而这恰恰是对城市居民的首要威胁。

国家领导人认为,拯救平民的主要措施是将他们紧急疏散到市郊。在发出警报后,居民乘上交通工具,根据指令前往爆炸中心300公里外的集合点。

当然,必须明白,疏散应在预计打击前1周进行。因此,在发生核打击时,临时避难所已经建成,民防队在其中组织日常生活。及时转移平民可以把牺牲减少到只占城市总人口的百分之几。粮食和药品储备应当足够使用数月。被疏散群众将生活在公共房屋中,或者每2人一户在当地居民家暂住。

市疏散委员会负责组织疏散。它们由党组织、地方政府、军队和市政府的代表组成,任务是进行人员登记、确定疏散点、提供补给、运送民众和制定疏散规定。

总的来说,在城市遭到突然袭击时,只有在加固防空洞里的人才能获救——即高素质人才和领导人。在大城市中,对平民来说唯一可靠的是地下深处的地铁。

莫斯科、列宁格勒、基辅和巴库等城市的地铁可以承受冲击波,防止人们接触辐射雨。为此,地铁站设置了特殊的装甲门和金属阻挡物。站内有发电机和水、食品、药品等储备。

农村居民的情况最糟糕。爆炸中心在城市之外的可能性极小,但正因为如此,国家对保护农民的问题不那么关心——他们只能自救,在矿井、地下室,甚至临时挖出、用金属板遮盖的壕沟里避难。尽管这些措施看起来好像没用,但中情局专家发现,它们确实能帮助人们生还,哪怕处在距百万吨级核爆中心仅2公里外的地方。

点击图片进入下一页

资料图片:地下的防核地堡。(图片源于网络)

托茨基核战演习

从上述剧本中可以看出苏联政府为维持国家经济运转所作的假设,但它没有就平民遇到的问题形成一致观点,哪怕他们提前预知灾难并采取了应有安全措施。广岛和长崎居民在突如其来的情况下遭到轰炸,这意味着他们的经验没有意义。

如果没有苏联军队1954年9月在奥伦堡州托茨基靶场举行的军事演习,这个问题只能停留在猜想和预测上。这次演习的主要任务是验证核爆炸对地形、居民和军队的影响。4.5万士兵和靶场周边的1万平民被迫参加了这次试验。

演习中投下了4万吨级核弹(相比之下,美国在广岛投下的核弹为1.3至1.8万吨级)。爆炸中心8公里内的当地居民被疏散。不在这一区域内的附近居民被要求在峡谷和山岭里藏身。专家在演习举行前几天到当地居民家驻点,因此避免了恐慌和混乱。

不过,破坏秩序的行为没能完全避免:由于无视防火措施放置大量易燃材料,距爆炸点6公里内的村庄里出现了多个火源。在距爆炸中心15至50公里的居民点,发生了216起受伤事件——当地居民因为过分好奇,在冲击波经过时探身张望,被玻璃碎片所伤。

尽管如此,托茨基试验表明,只要遵守基本规则,就可以在短时间内使平民和军队免受核爆炸的直接影响。在最初的几分钟,冲击波是主要危险,如果能在适当的掩体里稍加等待,就很可能得以生还。

根据官方文件,当地的辐射水平没有超标。因此,核爆似乎不会影响居民健康。但在苏联解体后,许多试验参加者的医疗记录被发现是伪造的。事实上,他们受到了对健康有极其不利影响的严重辐射。在核试验后的几十年里,当地居民的患癌率提高了好几倍。

切尔诺贝利悲剧

这次试验表明,在居民区使用核武器并不是所有人都无法避免的死亡判决。必须明白,在人口较稠密的地区使用核弹,首先将消灭几公里内的人和建筑,但这不会让救援措施失去意义。

在苏联历史上,民防教程中防止核辐射的方法唯一派上实际用场的著名事件是切尔诺贝利事件。或许,最有意义的是从普里皮亚季等核电站周边城市大规模疏散民众的经验。它有助于理解在出现核打击威胁时从城市疏散平民的逻辑——不是在演习中,而是在真实威胁来临时。

情况是怎样的呢?像切尔诺贝利一样,首先要在疏散前几天在市郊集中必要车辆,在火车站准备尽可能多的列车。

疏散进行得相对平稳。当时,政府几乎没有告诉民众疏散的真正原因。普里皮亚季市执委会在广播里要求市民离家前往集合点,半小时后,警察将那些拒绝离开的人强行带走。傍晚,他们又进行了一轮巡察,以发现剩下的人,关掉水源和闭户锁门。

民众被要求携带够用3天的食品用品,从而使他们产生了这是临时措施的印象。原因有二:第一,如果知道还能回来,就更容易离家;第二,这是民防教程中的方案。

民防力量执行了核弹爆炸前的疏散程序,其中规定了3天期限。铀弹爆炸形成的放射性核素活跃性在3天内会下降千倍,这意味着民众确实有希望尽快回家。但遗憾的是,切尔诺贝利事故后环境中的放射性核素半衰期更长——不是几天,而是几十年。被疏散民众中几乎无人返回现在的隔离区,尽管民防教程中指出,在发生真实核爆后重返家园是完全现实的。

点击图片进入下一页

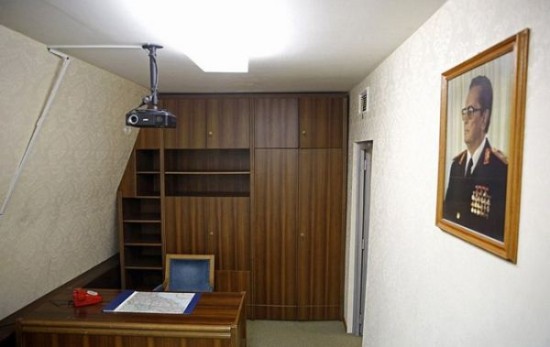

资料图片:前南斯拉夫的领导人专用防核地堡。(图片源于网络)

核战争将毁灭世界

当然,即使在及时疏散的情况下,大量人员损失也是不可避免的。打击很可能突然降临——必须处理数千具尸体,防止流行病发生。苏联时期的民防教程中就有关于掩埋核爆死难者尸体的内容。从那时起,这些内容没有重大变化。因此,可以就此判断当时采取的措施。

民防力量在核打击3天后开始掩埋尸体。公墓很大——每个坑里要分两排埋100人。教程中写道:“在一般情况下,在一个公墓里埋葬100名死者的工作需要368.5个工时。如果人力和机器并用,则需要22.5个人力工时和4.43个机器工时。”

不过,从60年代起,教程中的所有措施已经不适用于莫斯科。而苏联首都正是核打击的假定主要目标。根据英国军方的模型,将有48枚“三叉戟”潜射弹道导弹袭击莫斯科。它们的主要目标是国防部、卢比扬卡、克利莫夫斯克、契诃夫(地名)和机场。

该模型指出,在核爆后12周内,莫斯科将有250万人死亡。首都最安全的是东北区——那里的85万人中只有2700人会死。全市总共将有75万儿童丧生,几百万人受伤。

所有试图逃离爆炸破坏区的人都要经过高辐射区。英国专家写道:“水源污染和住宅毁坏将引起各种疾病传染增加,辐射对人的免疫系统危害极大。由于耕地污染和交通系统中断,交通和食品供给将出现长期和短期问题。”他们承认,实际死亡人数可能大大超出预期。

一枚核弹爆炸,哪怕威力巨大,哪怕突然在大都市中心——是灾难,但不是世界末日。核大国拥有的核武器不仅足以摧毁莫斯科、华盛顿这样的大城市,还能让人类这个物种从地球上彻底消失。这种情况没有在苏美对立时期发生是一种巨大的成功,但近来人类似乎已经忘了这一点。(编译/贺颖骏)

点击图片进入下一页

资料图片:防核避难所。(图片源于网络)

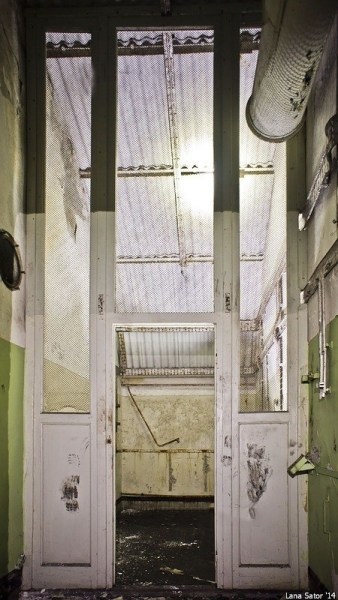

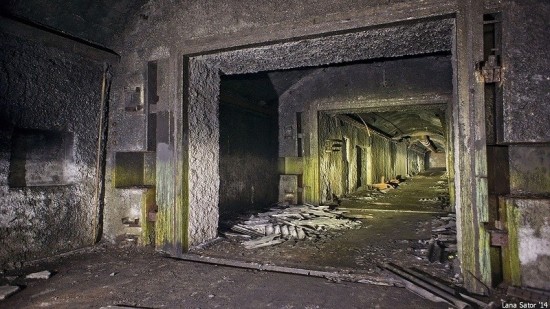

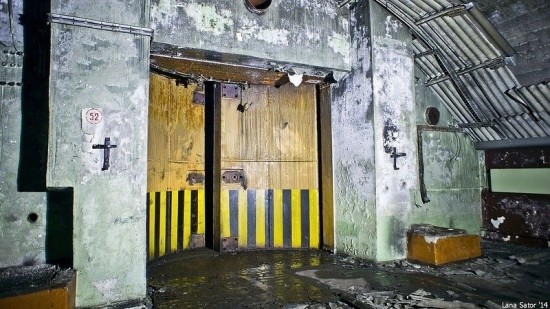

【延伸阅读】红色帝国遗迹:废弃的苏联核弹洞库

点击图片进入下一页

上世纪60年代,前苏联在其北部一个风景秀丽的地方挖空了一座山修建了储存核弹的洞库,这座设施耗费巨大。如今这个地方已经成为了俄罗斯境内废弃的众多军事设施之一。图为废弃的核弹洞库。

点击图片进入下一页

洞库大门。

点击图片进入下一页

外景。

点击图片进入下一页

外景。

点击图片进入下一页

附近的河流。

点击图片进入下一页

遗留的铁丝网。

点击图片进入下一页

洞库大门。

点击图片进入下一页

洞库大门。

点击图片进入下一页

放置在入口中央的洞库大门。

点击图片进入下一页

内部通道。

点击图片进入下一页

内部通道。

点击图片进入下一页

厕所。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

洞库基地内景。

点击图片进入下一页

各种遗留的管线。

点击图片进入下一页

核标志。

点击图片进入下一页

破败的墙壁。

(2015-03-09 08:57:00)

【延伸阅读】日本机器人进入福岛核电站安全壳作业

点击图片进入下一页

东京电力公司发布了一组4月10日由远程控制机器人拍摄的图像显示,遥控测量机器人在核反应堆内执行任务期间因不明原因停止运转,但机器人记录下了图像和所收集的数据,包括辐射水平。

点击图片进入下一页

东京电力公司发布了一组4月10日由远程控制机器人拍摄的图像显示,遥控测量机器人在核反应堆内执行任务期间因不明原因停止运转,但机器人记录下了图像和所收集的数据,包括辐射水平。

点击图片进入下一页

东京电力公司发布了一组4月10日由远程控制机器人拍摄的图像显示,遥控测量机器人在核反应堆内执行任务期间因不明原因停止运转,但机器人记录下了图像和所收集的数据,包括辐射水平。

点击图片进入下一页

东京电力公司发布了一组4月10日由远程控制机器人拍摄的图像显示,遥控测量机器人在核反应堆内执行任务期间因不明原因停止运转,但机器人记录下了图像和所收集的数据,包括辐射水平。

(2015-04-14 12:03:00)

【延伸阅读】美军战机“拉”出核弹全过程

点击图片进入下一页

A-5是原北美航空公司(现并入罗克韦尔国际飞机公司)为美国海军研制的双座双发全天候超音速重型舰载攻击机。由于当时美苏爆发核大战的可能性很大,A-5最初被设计为一种航母搭载的超音速核武器投送平台,用于替代北美公司AJ“野人”与道格拉斯A-3“空中武士”舰载攻击机。但随着国际局势的变化,服役了的A-5攻击机大部分被改作超音速战术侦察机。

点击图片进入下一页

该机在设计上有许多大胆创新,例如航空作战电子系统包含了多种首次用于作战飞机的先进设备,加装平视显示器与数字导航设备,最早采用二元外压式可调进气道,机翼吹除附面层控制增升系统等。

点击图片进入下一页

A-5总体布局为双发大型单垂尾超音速布局,使用机内弹舱携带核武器。该弹舱位于两台涡喷发动机之间,投弹时,使用火药燃气将核武器从机尾正后方的舱门弹射而出。这一设计的初衷是希望借此减小高速投弹时气流对核弹的影响,从而简化投弹程序。

点击图片进入下一页

但是后来的实用经验证明这套复杂的投弹系统可靠性太差,而且投弹精度也大受影响,最终导致海军完全放弃了使用这一弹舱,转为采用外挂架挂弹。

(2015-01-09 17:16:00)

新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情