德媒:苏联用纳粹战俘游行 或成刺杀希特勒导火索

参考消息网4月9日报道 德国《世界报》网站2014年7月16日发表题为《斯大林用德国军人举行的怪异胜利游行》的文章称,1944年7月17日,苏联领导人斯大林向世界展示其“闪电战”成果:大约5.5万名德军俘虏被赶上莫斯科街头。他们在举着刺刀的红军战士和哥萨克骑兵的护送下走向克里姆林宫,沿途接受民众的声讨。人群还向战俘投掷物品。不过攻击行为被哨兵阻止。

军事历史学家卡尔-海因茨·弗里泽尔将这场公开游街示众称作违反战争法的“古老胜利游行”。另一方面,由于斯大林想炫耀尽可能多的战俘,这场游行也保住了大批俘虏的性命。要在1944年夏季的前线保住性命,机会并不大。

同年6月22日,苏联红军展开“巴格季拉昂行动”。短短几天内,他们就击溃了德国中央集团军群。到7月10日红军彻底消灭明斯克包围圈内的德军时,中央集团军群至少损失了26万官兵。数十万德军在随后的苏军攻势中丧生。“巴格季拉昂行动”也被视为德军史上最大的一次败仗。

第4集团军的覆灭是典型的决策失败,希特勒试图通过这些决策阻止东线被突破。他没有立即撤回在人力和物力上完全处于弱势的部队并建立灵活的防守阵线,反而下令坚守阵地。大批部队被逼入莫吉廖夫和奥尔沙等地,最终弹尽粮绝而亡。

最终,13师的残余力量向别列津纳河挺进。早在1812年,这条河就决定了拿破仑及其“大兵团”的命运。当时,这位法兰西第一帝国皇帝逃脱了俄军设下的陷阱。虽然拿破仑牺牲了后卫部队和大部分后勤部队,却通过为数不多的桥梁将近卫军和部分未受损伤的部队带到河对岸。

1944年7月,“一支约60公里长的车队(常常是两三辆车并行)缓慢地”向别列津纳河进发。一份战斗报告写到:“所有人都向桥头挤去,只有少数抵达对岸。”1812年法国人受到的是持续的哥萨克骑兵攻击,而1944年挫杀德军士气的则是苏军战机。德军通过本国空军解围早已没有可能。

当年拿破仑在别列津纳河西岸主要是与饥饿和寒冷作斗争,而渡河成功的德军发现,强大的苏军部队已经抢在他们前面。一名幸存者说:“阵地背后是一片令人恐惧的景象。差不多1公里长的军用高速公路上覆盖着被击毁的车辆,被杀士兵的残肢断臂散落其中。”

第4集团军余部最终被向西挤入3个包围圈。此时距离德军其他阵地已远达170公里,由于缺少燃料,德军将火炮和坦克炸毁,弹药和给养也已耗尽。

到7月13日,德军大部已被逐个消灭。单个或小股德军士兵试图冲破红军和游击队员建立的包围圈。卡尔-海因茨·弗里泽尔解释说,由于得到波兰东部乌克兰裔平民的支持,总共约1.5万德军官兵向西成功突破重围。

但红军的进攻并不令上面满意,白俄罗斯第2方面军司令的斥责表明了这一点。“对被包围敌军的扫荡进行得令人惊讶的缓慢和无组织。”扎哈罗夫上将说,责任在于一些苏军高级指挥官“消极和优柔寡断的行为”。

尽管如此,斯大林仍下令将尽可能多的俘虏带至莫斯科参加胜利游行。他不只想向西方盟友发出信号——后者在诺曼底登陆后远未达成预定目标,这位克宫之主还要向芬兰、罗马尼亚和匈牙利等德国盟友示意,如果它们继续站在希特勒一边,迎接它们的将是何种命运。

7月17日在莫斯科游行的德军俘虏被分为2个方阵。德军高官走在队伍的最前面。很多士兵在腹泻,因为游行开始前不久,已经忍受多日饥饿的他们才第一次吃东西。游行队伍走过后,不得不派出清洁车进行清扫。德军司令官随后被拘禁在莫斯科的一所监狱,其余俘虏则被分散到不同的战俘营。而他们中的25%已在运送过程中因疲劳过度死亡。

斯大林的胜利游行也在德国产生影响。德军内部的不少抵抗运动成员认识到,希特勒的疯狂指令是导致中央集团军群覆灭的一个原因。这些人(如亲眼目睹战败全过程及其后果的第2集团军参谋长亨宁·冯·特雷斯科)也意识到,此时已不再事关胜败与否,而只涉及在帝国陷落前发出有良知的信号。

有鉴于此,特雷斯科向同伴克劳斯·申克·冯·施陶芬贝格发出请求:“必须实施刺杀行动,不顾一切代价。即便失败,也必须在柏林采取行动。因为重要的不再是实际目的,而是德国抵抗运动敢于在世界和历史面前冒生命危险迈出决定性一步。其他一切都无关紧要。”(编译/焦宇)

点击图片进入下一页

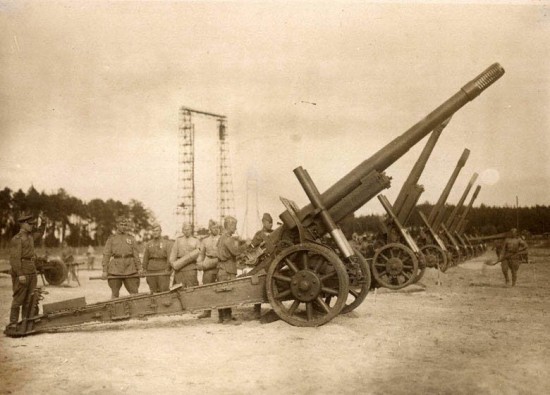

资料图片:被苏联红军俘虏的德国军人。

【延伸阅读】二战纪实照片:苏军攻克柏林惨烈照

点击图片进入下一页

图为大批苏联红军奔赴柏林前线,准备投入攻克柏林的战斗。指路牌上标明“西距柏林165公里,东距莫斯科1535公里”。

点击图片进入下一页

图为进攻前,乌克兰第一方面军司令朱可夫元帅和各参战部队的高级军官正在进行沙盘演习,商讨攻克柏林的战役步骤。

点击图片进入下一页

苏军共集中了白俄罗斯第1、2方面军、乌克兰第1方面军等三个方面军270个师和骑兵师,20个坦克军和机械化军,14个空军集团军,共250万部队。图为特勒金中将、朱可夫元帅、马利宁上将和瓦伦丁·瓦伦尼科夫(左起)正在制定柏林战役的作战计划。

点击图片进入下一页

另配属2450架飞机、14200门火炮、1500辆坦克和自行火炮,当面之敌为德军?集团军群和中央集团军群,总计48个步兵师、9个摩托化师、6个装甲师。共80万人,700门火炮和迫击炮,500辆坦克和强击火炮、342架作战飞机。

点击图片进入下一页

战役于1945年4月16日发起,先后突破奥得河、尼斯河防线。25日对柏林形成包围。图为高射机枪正在防空,确保运输道路的安全通畅。

点击图片进入下一页

苏军在对柏林的强攻中采取多路向中心突击,经激烈巷战,于 4月27日突入柏林中心区,29日苏军开始强攻国会大厦。30日希特勒在总理府地下室自杀。1945年卫戍司令H.魏德林将军率部投降。1945年5月2日柏林会战结束。

点击图片进入下一页

1945年5月9日德军统帅部代表W.凯特尔元帅在柏林签署向苏军和盟国远征军无条件投降书。整个战役,苏军共歼灭德军48万人,缴获火炮600门、坦克和自行火炮400余辆、飞机500架。图为红军攻入柏林郊区。

点击图片进入下一页

这次战役的胜利,粉碎了德军最高统帅部在柏林附近大量消耗苏军有生力量将战争拖延下去的图谋,标志着德国法西斯的灭亡和欧洲战事的结束。图为重炮抵达柏林外围阵地。

点击图片进入下一页

1945年4月16日清晨,战斗以炮击揭幕,数以千计的大炮和喀秋莎火箭炮开始炮轰德军阵地,炮击持续了数天之久。日出前,白俄罗斯第1方面军越过奥得河展开攻击。同日清早,乌克兰第1方面军也越过尼斯河展开攻击。图为复仇的炮弹。

点击图片进入下一页

在柏林上空飞行的苏军伊尔2强击机编队。

点击图片进入下一页

白俄罗斯第1方面军的进攻失败。海因里希已预料到红军进攻,早于红军炮击前已经把第一道防线的兵力撤回。红军原本有意用143盏探射灯的灯光扰乱德国守军的视线,却因为早晨的浓雾而分散,反而让德军看清楚红军的编队。图为部队到达柏林城郊的位置。

点击图片进入下一页

而沼泽地亦妨碍了红军的攻势,还暴露在德军炮火之下,红军伤亡惨重。缓慢的推进令朱可夫感到挫败,他收到斯大林的命令,把原本计划直至有突破性进展才动员的后备军也投入战斗。到傍晚时,红军前进了大概6公里并取得一些地区,但德军防线仍然原封未动。

点击图片进入下一页

朱可夫的白俄罗斯第1方面军突破了德军第一道防御地带后,当天中午即进抵到德军第二道防御地带,但是,当苏军推进到该防御地带的枢纽泽洛夫高地时,却遭到德军的抵抗,德军凭借有利地形,顽强扼守每一条战壕,每一个散兵坑,给予苏军很大的杀伤。

点击图片进入下一页

朱可夫不断增加突击力量,并将两个坦克集团军投入战斗,但几次进攻都被德军打退。1945年4月17日晨,朱可夫集中了方面军的几乎所有炮火,在猛烈的炮火准备后,近千辆坦克排成一列纵队向前推进,前面的一批坦克被击中起火,后面的顶走它继续前进。

点击图片进入下一页

苏军士兵高喊着口号向前冲击,前面的倒下了,后面的接着往上冲。此时防守在高地上的德军已是伤痕累累,最终经受不住苏军狂潮般的冲击,开始向柏林市区方向退却,1945年4月18日晨,苏军终于攻占了泽洛夫高地,歼灭德军近3万人,并继续向柏林城挺进。

点击图片进入下一页

20日晨,白俄罗斯第1方面军先头部队第3突击集团军在库兹涅佐夫上将的率领下,抵达柏林近郊,使整个柏林城市区处于其榴弹炮和加农炮的射程之内。20日下午1时30分,苏军的地面炮兵群首次向柏林城内轰击。图为苏军攻入柏林地铁。

点击图片进入下一页

南面科涅夫的乌克兰第1方面军强渡了尼斯河后,突破了德军在尼斯河的防御地带,尔后强渡了斯普雷河,前进了30公里。当朱可夫的部队在泽洛夫高地受阻时,乌克兰第1方面军的各坦克集团军首先从南面向柏林突击。

点击图片进入下一页

至1945年4月20日夜间,第3坦克集团军突入了柏林市南郊,第4坦克集团军也突进到柏林市西南郊。北面罗科索夫斯基的白俄罗斯第2方面军于1945年4月18日发起进攻,至19日强渡了东奥德河,牵制住了柏林以北地区的德军“维斯瓦集团军群”的兵力。

点击图片进入下一页

至此,德军在奥德河——尼斯河的防御体系被苏军突破,苏军3个方面军昼夜不停地向前突进,开始对柏林实施合围。这时苏军已兵临柏林城下,希特勒决定德军统帅部撤离柏林,他本人则留下“与柏林共存亡”。

点击图片进入下一页

希特勒下令军事机关的所有参谋和文职人员都毫无例外地参加战斗,并决定对按兵不动的指挥官要在5小时内处决,对退却的官兵不仅要处死,还要在他们的尸体上挂起“逃兵”、“胆小鬼”、“他背叛了国家、玷污了德意志民族”的牌子示众。法西斯德国的象征?-?国会大厦就在眼前。

点击图片进入下一页

1945年4月20日下午3点,白俄罗斯第1方面军编制内的第3突击集团军第79军的远程炮兵首先向柏林开炮。经过近一天的战斗柏林接近地的德军防线被突破。德军防御部队在先前的战斗中遭到惨重损失已极度疲惫,无法阻挡占据优势的苏联红军的强大突击。图为红旗插上了国会大厦。

点击图片进入下一页

1945年4月21日,近卫第2坦克集团军和第47集团军突破到柏林城下,由于道路狭窄,苏军调整战术,将坦克集团军和诸兵种合成集团军协同起来准备肃清残敌。同日乌克兰第1方面军的坦克部队也接近柏林防御圈。图为其他苏军战士对空鸣枪以示庆祝。

点击图片进入下一页

科涅夫将炮兵第10军、突击第25师、高射炮第23师加强给近卫坦克第3集团军,歼击航空兵第2军担任空中掩护。同日,苏军从后方调来了大口径榴弹炮(如A19式122mm榴弹炮和B4式203mm榴弹炮)用于摧毁德军坚。图为战斗没完全结束。

点击图片进入下一页

1945年至4月24日,白俄罗斯第1方面军左翼部队与乌克兰第1方面军在柏林东南会合,切断了德军第9集团军与柏林的联系,并合围了该集团军。图为喀秋莎火箭炮准备发射。

点击图片进入下一页

1945年4月25日,白俄罗斯第1方面军从北面迂回柏林的部队与乌克兰第1方面军第4坦克集团军在柏林以西会合,从而完成了对柏林的合围。图为喀秋莎火箭炮齐射。

点击图片进入下一页

柏林以北地区的德军集团,也遭到白俄罗斯第2方面军和白俄罗斯第1方面军右翼部队的夹击,处境十分困难。同日,乌克兰第1方面军所属近卫第5集团军西进到易北河,在托尔高地与西线美军第1集团军会师。

点击图片进入下一页

1945年4月26日清晨,在柏林上空,苏军数千架飞机再一次投下了成千上万吨的炸弹和汽油弹。在地上,平均每英里已部署到近千门的各种火炮集中射击。轰炸和射击结束后,朱可夫的白俄罗斯第1方面军派出无数个突击群和突击分队,从四面八方向市区突进。图为苏军攻入德国首相府。

点击图片进入下一页

由于有了斯大林格勒的经验,苏军战士们知道如何去攻占一个城市。苏军在进攻前首先用火炮和飞机对目标地域进行轰击,步兵在坦克和配有喷火器和爆破器材的工兵掩护下前进,从后院、地下室甚至地下铁道和下水道渗透进去,攻占每一条街道,每一座楼房。图为希特勒办公室的地球仪。

点击图片进入下一页

柏林是德军精心设防的城市,防御体系完整,工事非常坚固。越是接近市中心,苏军前进越艰难。坚固的楼房、隐蔽的地下室、地下铁道、排水沟壕等等,都为德军提供了发扬火力的支撑点。因此苏军不得不逐栋楼房争夺,逐条街道攻取,每前进一步都要付出了很大的代价。图为大批德军投降。

点击图片进入下一页

此时希特勒仍抱有幻想,他对柏林守备司令魏德林说:“局势会好转的,我们的第9集团军即将到达柏林,同第12集团军一起,对苏军实施反突击,俄国人将在柏林遭到最惨重的失败。”柏林城防司令黑尔姆特·魏德林上将及其城防司令部人员于5月2日率部向苏军朱可夫元帅投降。

点击图片进入下一页

1945年4月27日,苏军已攻入柏林市的第9区,凯特尔才给柏林打来一个道出实情的电报,电报承认第12集团军不能继续前进,第9集团军也无法突出合围。希特勒最后一线希望破灭了。图为苏军医疗救护站正在柏林街头救护伤员。

点击图片进入下一页

柏林守备司令魏德林向希特勒提出了守军从首都突围的计划,并保证“国家元首安全撤离柏林”,他还报告说,弹药只够2昼夜了,粮食和药品几乎告罄。陆军总参谋长克莱勃斯将军支持魏德林的突围建议,认为从军事的观点看,这个计划是有可能实现的。图为苏军战士在国会大厦前拍照留念。

点击图片进入下一页

但是,希特勒意识到他已彻底输掉了到这场由他发动的战争,他拒绝离开柏林。1945年4月28日,白俄罗斯第1方面军所属的第3突击集团军和近卫第8集团军逼进了柏林的蒂尔花园区。图为苏军举行入城式。

点击图片进入下一页

崔可夫上将指挥的近卫第8集团军首先向该阵地发起了进攻,当天下午跨过了兰德维尔运河,占领了德军的通讯枢纽,掐断了柏林与外界的主要通讯联络。深夜,第3突击集团军在库兹涅佐夫上将的指挥下向国会大厦外围的内务部大楼发起强攻。

点击图片进入下一页

德军进行着绝望却又是最顽固的抵抗,战斗一直持续到29日深夜,在德军几乎全部阵亡的情况下,这座大楼才被苏军攻占。29日凌晨1时,希特勒宣布与等了他十二年的爱娃·布劳恩举行婚礼。婚礼之后,希特勒口述了他的遗嘱,指定海军元帅邓尼茨为他的接班人。

点击图片进入下一页

希特勒决定自杀并希望他们的遗体在总理府进行火化。30日下午3点30分,希特勒与结婚才一天的妻子在地下暗堡的寝室里双双服毒自杀,并且,希特勒在服毒的同时,还举枪对自己的太阳穴扣动了扳机。接着戈培尔等人将希特勒和爱娃的遗体抬到总理府花园的一个弹坑里,浇上汽油火化。

点击图片进入下一页

苏军攻占国会大厦的战斗还在地进行着,第3突击集团军第150步兵师是最接近国会大厦的部队。1945年 4月30日下午6时,苏军再次向国会大厦发起冲击,与2000名德军展开战斗,争夺每一个楼层和每一个角落。靠着源源不断的兵力,苏军逐渐粉碎了德军的抵抗。

点击图片进入下一页

在战斗中,即使苏军占领了大厦下面的楼层,在上面楼层守备的德军也不肯投降,苏军只好一层楼一层楼地与德军搏斗,21时50分,苏联英雄米哈伊尔.耶果罗夫中士和麦利唐.坎塔里亚下士将苏联的红旗插上了国会大厦主楼的圆顶。图为朱可夫元帅视察柏林街头。

点击图片进入下一页

30日深夜,德军通过广播请求临时停火,要求与苏军进行谈判。5月1日凌晨3时55分,德国陆军总参谋长克莱勃斯将军打着白旗钻出帝国办公厅的地下掩蔽部,前往苏近卫第8集团军的前线指挥所谈判。图为德军俘虏走过勃兰登堡门。

点击图片进入下一页

停靠在柏林街头的苏军坦克群。

点击图片进入下一页

1945年4月的柏林街景。

点击图片进入下一页

柏林会战苏军共歼灭德军80万人,俘虏48余万人,摧毁和缴获坦克和自行火炮100余辆,摧毁和缴获飞机600余架,摧毁和缴获各种火炮5门。而苏军也付出了30万人伤亡的代价。

点击图片进入下一页

3个月后,随着日本的战败投降,第二次世界大战终以同盟国的彻底胜利而告结束。图为德军的汉斯·克莱伯斯将军来到苏军的总部谈判,朱可夫元帅要求德军无条件投降。

点击图片进入下一页

在攻克柏林的战役中,苏军共消灭德军70个步兵师、23个装甲师和摩托化师,100余万人,其中俘虏德军48万人,几乎每两个德军中就有一个人被苏军俘虏。图为“菩提树下大街”上竖起了巨幅的斯大林画像。

点击图片进入下一页

图为红军士兵为柏林战役最后一刻牺牲的战友送葬。

点击图片进入下一页

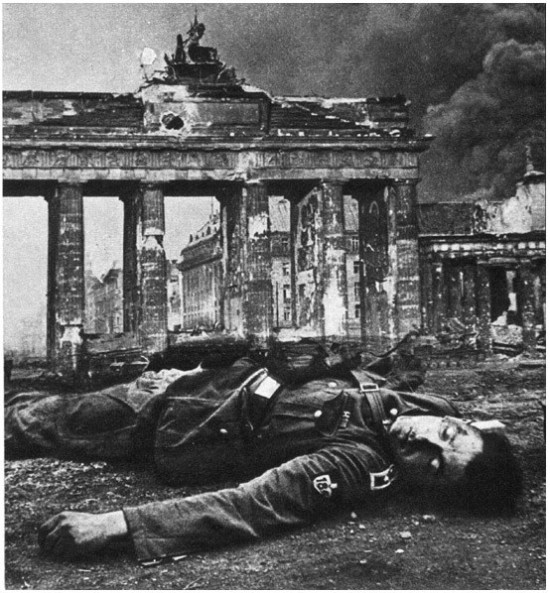

每年的5月9日为胜利日。为纪念这一历史事件,苏联最高苏维埃主席团颁发了“1941—1945年伟大卫国战争战胜德国”奖章,计有1350余万苏联军人荣获该奖章。同时还颁发了“攻克柏林”奖章。获得此种奖章的军人约达108.2万名。图为勃兰登堡门下的德军尸体。

点击图片进入下一页

德国国会大厦前。

点击图片进入下一页

德军用多余的坦克炮塔构成街垒抵抗苏军。

点击图片进入下一页

苏军的喀秋莎火箭炮准备射击。

(2015-01-03 07:44:00)

【延伸阅读】痛击纳粹!二战苏军王牌女狙击手集锦

点击图片进入下一页

罗扎.沙妮娜(Roza Shanina),生于1924年4月3日,卒于1945年1月28日,是一位著名的二战苏军王牌女狙击手,拥有59个已确认的狙杀记录,其中在1944年7月 苏军解放维尔纽斯(今日立陶宛的首都)的战役中狙杀了12名德军。图为沙妮娜戎装照的彩色复原图。

点击图片进入下一页

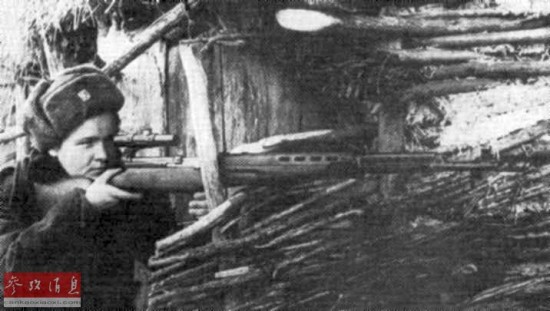

沙妮娜在她的哥哥牺牲后,于1941年志愿加入苏联红军,后被挑选为狙击手派往前线。图为沙妮娜手持一把1891/30 莫辛纳干狙击步枪,上面加装了3.5倍距的PU瞄准具,摄于1944年。

点击图片进入下一页

沙妮娜在战场上表现出了优异的狙击技巧,她曾创造过在短时间内快速狙杀“2发2中”的记录,而且狙杀的都是移动目标。图为沙妮娜指导战友如何使用狙击步枪(彩色复原照)。

点击图片进入下一页

盟军报纸曾将沙妮娜成为“东普鲁士的恐怖死神”,她是首位获得“光荣勋章”(主要颁发给在一个或几个方面军的作战行动中,由于卓越表现而使战局发生了对苏联红军有利的根本转变的下级官兵)的苏军女狙击手,并且还是整个第3白俄罗斯方面军中首位获得该勋章的女兵。小图为当时报纸截图。

点击图片进入下一页

沙妮娜在1945年1月的东普鲁士战役期间,为掩护受重伤的友军炮兵部队指挥官,不幸中弹牺牲,年仅21岁。图为沙妮娜戎装照,摄于1944年11月。

点击图片进入下一页

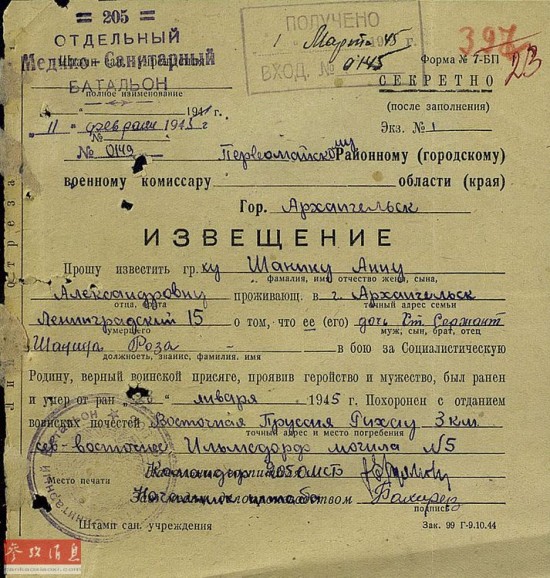

沙妮娜的战斗日记于1965年出版。图为苏军第205独立医疗营寄给沙妮娜母亲的死亡证明。

点击图片进入下一页

图为沙妮娜(左1)生前与战友交流作战经验。

点击图片进入下一页

沙妮娜(居中半蹲者)与战友合影。

点击图片进入下一页

图为沙妮娜戎装照彩色复原图。

点击图片进入下一页

沙妮娜只是二战苏军众多女狙击手的优秀代表之一,图为苏军二战女狙击手头号王牌柳德米拉 .帕夫里琴科,狙杀记录为309人。

点击图片进入下一页

图为苏军二战女狙击手头号王牌柳德米拉 .帕夫里琴科戎装照。

点击图片进入下一页

伊丽莎白.米洛诺娃是隶属于苏联红海军的女狙击手,狙杀记录为100人,她后来在1943年保卫诺沃罗西斯克的战斗中不幸牺牲。

点击图片进入下一页

图为米洛诺娃训练照。

点击图片进入下一页

妮娜.罗布科夫斯卡雅,狙杀记录89人,她的首个战果是在1943年取得的。

点击图片进入下一页

柳波夫.马卡洛娃,狙杀记录为84人,她在战后回到家乡生活。

点击图片进入下一页

茱莉亚.贝留索娃,狙杀记录为80人。

点击图片进入下一页

图为捷克斯洛伐克女狙击手玛丽 柳科娃,狙杀记录为33人。

点击图片进入下一页

图为苏军女狙击王牌Yevdokia Motina训练照。

点击图片进入下一页

图为身穿迷彩伪装服的苏军女狙击手与军官交流。

点击图片进入下一页

图为隶属于波罗的海沿岸第1方面军的一位女狙击手,摄于1944年。

点击图片进入下一页

?图为1943年,准备开赴前线的苏军女狙击手部队。

点击图片进入下一页

图为4位苏军王牌女狙击手合影。

(2015-03-09 15:29:00)

【延伸阅读】从亲吻到插旗:二战五大最著名“摆拍”

点击图片进入下一页

摆拍之一:美军在硫磺岛插上星条旗。

点击图片进入下一页

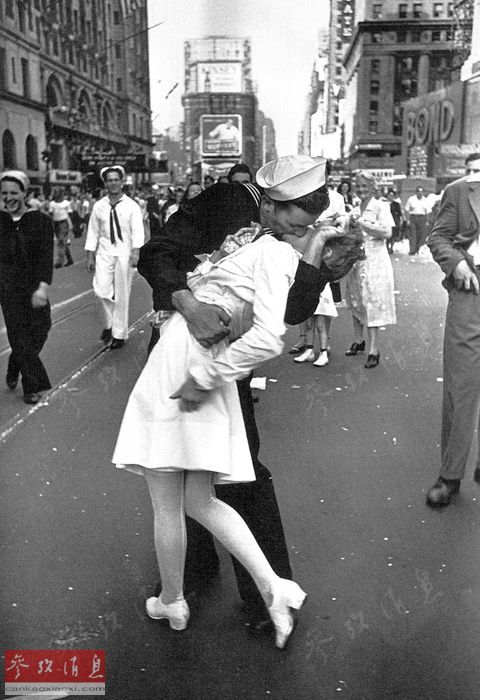

摆拍之二:胜利之吻。

点击图片进入下一页

摆拍之三:美苏军队易北河会师。

点击图片进入下一页

摆拍之四:苏军将红旗插上德国国会大厦楼顶。

点击图片进入下一页

摆拍之五:麦克阿瑟在菲律宾登陆。

(2015-03-25 08:24:00)

闁哄倻澧楀顔炬媰閿斾勘浠涢柨娑欑煯閹广垺鎷呴弴鐔告毆閻犳劕缍婇。鈺伱圭€n亜鍏婄紒浣靛妺缁变即宕ㄥΟ鑲╂惣妤犵偛鐏濋幉锟犳儍閸℃洝绀嬮悹鍥х墦閻涖儵鏁嶅畝鍐惧殲闁告洖銇樼粭鍌濄亹閹垮嫮纾�闁绘劗鎳撻崵顔芥交濞戞ê寮抽悹鍥烽檮閸庯拷