封面集锦:普京向西方宣战

点击图片进入下一页

英国《经济学家》周刊2月14日一期封面

普京向西方宣战

让我们从普京的角度来看世界吧,显然他是赢家。尽管他的敌人使出各种诡计,但他依然是克里姆林宫无可争议的主宰者。他掐住了乌克兰的咽喉。这场冲突正好也显示了谁才是俄罗斯后院的老大。最重要的好处是它在普京的对手中间播下了争吵的种子:在欧洲人之间,在欧洲与美国之间。

他的首要目标就是离间和瓦解北约,破坏北约的集体防卫体制,抵挡北约的进军甚至夺回失去的领地。无论如何,他所坚持的争斗现在已无法回避。可怜的乌克兰既不是第一个,也不是最后一个。要想取得最后的胜利,西方领导人需要展现出比现在大得多的决心。

点击图片进入下一页

德国《明镜》周刊2月9日一期封面

拿钱干什么?

眼下的德国人正在为他们的钱忧虑。自从欧洲央行实施宽松货币政策以来,市场上充斥着大量的资金。利率不断下跌,传统的投资方式又收益甚微,因而大量的钱涌向股市。欧元不断弱化给出口导向型的德国带来了额外的盈利,也推动了股市行情。现在看来,这一趋势将持续下去,至少货币宽松政策目前不会结束。

货币宽松政策能否带来好处?对此经济学家们争论不休。但是,富人越来越富、穷人越来越穷,这一后果却是不争的事实。因为谁将资金投入股市或者置办房地产,谁就能期待着资产的丰厚升值,而这也只有那些富有者们能够做到。

点击图片进入下一页

美国《新闻周刊》2月20日一期封面

安乐死在欧洲蔓延

安乐死在荷兰越来越流行。最新数据显示,2013年,荷兰有4829人选择让医生结束自己的生命,这占到荷兰死亡人数的1/28。最近,加拿大解除了对医务人员辅助型自杀的禁令,成为继卢森堡、比利时和瑞士之后又一个安乐死完全合法的西方国家。

在荷兰,安乐死的条件每年都在放宽。最初,大部分符合条件者都患有不治之症。现在有人只要不想再忍受抑郁、孤独、眼盲甚至依赖他人护理的痛苦,就能在医生帮助下终结生命。

安乐死的反对者认为,允许医生帮助他人早早离世有很大风险。其中最重要的是,人们已经忘却苦难的意义。此外,安乐死可能让社会把年长者推向快速死亡的通道。

【延伸阅读】封面集锦:硅谷的“厌女症”

点击图片进入下一页

美国《新闻周刊》2月6日(提前出版)一期封面

硅谷的“厌女症”

硅谷的传奇人物看起来基本都是这样:穿着牛仔裤、T恤或是帽衫的极客,也许大学肄业,从某家风投企业走出来后就有了百万美元。几年后,如果一切顺利,公司上市还能让一大批人发家。唯一的问题是,硅谷从未诞生过女盖茨或女扎克伯格。尽管有几个备受关注的女高管,但她们都是在腾飞后才加入现在的企业,而且这样的女性屈指可数。

硅谷是全球性别战争的前线,这种说法并不夸张。从这个角度看,硅谷与上世纪八九十年代的华尔街类似。如今华尔街有所收敛,硅谷的“厌女症”依然故我。

正因为太了解这个问题,部分硅谷女性开始创办打破玻璃天花板的初创企业。这样的企业不仅旨在为职场女性构建相互联系的群体,让她们变得更加强大,而且旨在树立“女性问题女性解决”的产品模式。硅谷的传统产品都是年轻男性为年轻男性打造的。

点击图片进入下一页

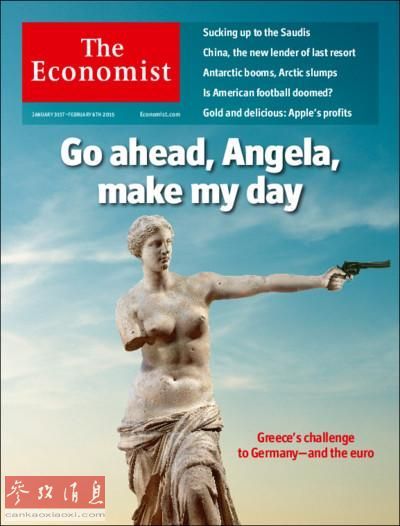

英国《经济学家》周刊1月31日一期封面

前进吧,默克尔

5年前,欧元危机在希腊开始爆发。因此,希腊理应成为上演大结局的地方。要求大幅削减希腊债务并承诺公共开支大增的希腊新总理齐普拉斯,抛出了到目前为止对欧洲单一货币——以及为欧洲安排了一条紧缩道路的德国总理安格拉·默克尔——来说最大的挑战。

过程可能非常惨烈。但基本上可能出现三种结果:好结果、灾难性后果和缓兵之计的妥协。现在的斗争是关于政治而非经济,而妥协可能难以实现。所以,希腊可能会迫使欧洲做出一些艰难的选择。如果默克尔继续反对为启动增长和消除通缩所做的一切努力,她会让欧洲陷入更加糟糕的“失去的十年”,程度更甚于上世纪90年代的日本。这肯定会在欧洲各地引发更大规模的民粹主义回潮。在这样的情况下,看不出单一货币如何才能延续下去。而最大的输家将是德国自己。

点击图片进入下一页

德国《经济周刊》1月26日一期封面

告别工作

我们已经进入数字化时代,智能机器几乎能代替人类从事所有的工作。这样一来我们就不必再去从事那些繁重的体力劳动,而且工作更灵活,时间也更充裕。数字化革命不仅改变了多种职业,还让各种任职资格成为多余。数字化革命主要涉及中产阶层。

到2025年,工厂里的工作将变得更加简易,几乎就像描摹数字一样。数字化革命也能够让企业在德国这样的高工资国家提高竞争力。谁在生产环节方面节省5秒钟的时间,谁能够满足客户的额外愿望,谁能够减少残次品率,谁就能节约上百万。谁能够跟供货商和客户联网,谁就能够更快地占领市场,巩固在价值链上的地位。数字化革命并不意味着人类与机器争夺工作,二者还能成为最好的朋友。

点击图片进入下一页

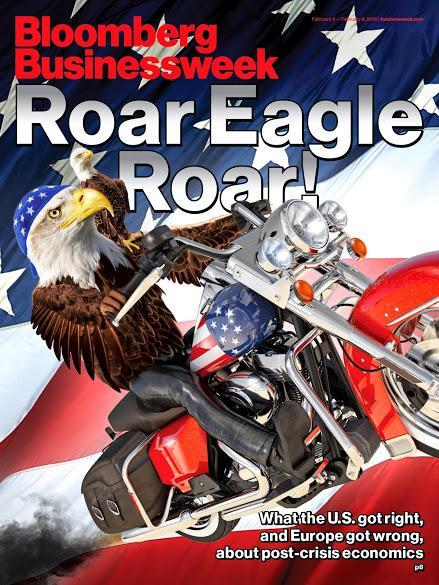

美国《彭博商业周刊》2月8日(提前出版)一期封面

美国归来?

2015年达沃斯论坛的一大主题是:美国归来。但美国真的归来了吗?答案是肯定的,也是否定的。和世界大多数其他地区相比,美国最近的表现确实引人注目。但如果美国希望保持,更不用说加快增长势头,则需要其他经济体共同发展,这样才能购买更多美国制造的商品。

与此同时,美国自身仍存在严重的长期挑战。让一部分美国人富起来的科学技术和全球化却让另一部分陷入贫困。美国需要找到实现共同繁荣的方式。无论美国还是全球,长期繁荣的主要催化剂是由新创意拉动的经济增长。尽管美国存在不可否认的问题,但在创造与再创造方面表现出色。即使美国并非处于前沿的唯一国家,作为全球最大经济体,它仍在引领全球步伐。

(2015-02-03 10:22:53)

【延伸阅读】封面集锦:孙正义要买下全世界

封面一:孙正义要买下全世界

马云的阿里巴巴在美国上市,让孙正义一跃成为日本首富。孙正义的软银公司由于投资阿里巴巴瞬间赚得盆满钵满。但经常被称作“搅局者”的孙正义能有今天的商业成就绝非偶然。

今年孙正义又挖来谷歌负责商业运营的尼克什·阿罗拉,请其出任集团副总裁兼美国一家子公司的首席执行官——孙正义的全球抱负从中可见一斑。

喜欢“购物”的孙正义现在的购物车里又装进了数量可观的“商品”。本期杂志用长达40页的篇幅,步步深入地介绍孙正义的“全球购”战略:他的“话术”、他的财务秘诀、他的幕后团队、他的独具慧眼、他与马云的惺惺相惜、他对全球人才和新兴企业的大力扶植……

总而言之,孙正义要买下全世界,软银正在向一个全球性商业帝国迈进,成为“世界的软银”。

点击图片进入下一页

日本《钻石》周刊1月24日一期封面

封面二:美国新贵族

今天,越来越多的富人留给子女的,不是几个晚上的豪赌就会被挥霍一空的资产,它比财富有价值得多,而且不受遗产税的影响。这便是才智。

智能资本是知识经济的驱动力,因而富有知识的人能够获得最大的一块蛋糕。而且才智越来越有传承性。这一代人中,聪明、成功的男性与聪明、成功的女性结婚的数量比以前多得多。实力雄厚的夫妇可以孕育出聪明的孩子,并且在稳定的家庭环境中抚育他们成长。而孩子们也会不断地激励父母:家长会为了孩子搬进有好学校的社区,花大笔钱让孩子学管乐,并且找关系让孩子进入顶尖高校。

我们的解决办法不是阻止富裕的家长向子女投资,而是付出更多努力帮助寒门学子。

点击图片进入下一页

英国《经济学家》1月24日一期封面

封面三:便宜汽油的代价

国际油价从2014年6月的107美元一桶重挫到如今不到50美元,乍看起来,这似乎是送给美国消费者的“免费午餐”。油价走低应该会在众多领域刺激支出,进而拉动就业。

那为什么便宜汽油并没让市场开心?有两个复杂因素。首先,油价下行给美国消费者及企业带来的好处可能在一定程度上被中国经济增速放缓抵消了,太多美国企业依赖中国市场。另一个因素是油价暴跌对美国页岩油气生产者造成压力,而美国国内的能源繁荣正是他们支撑的。

此轮油价下跌受益的很可能主要是社会经济结构中的顶层和底层人群。如果油价下跌致使能源生产者减产,美国会失去大批中产阶级岗位,而恰恰是中产阶级才能确保油价反弹后美国经济复苏的持续。

点击图片进入下一页

美国《时代》周刊2月2日(提前出版)一期封面

(2015-01-27 10:41:00)

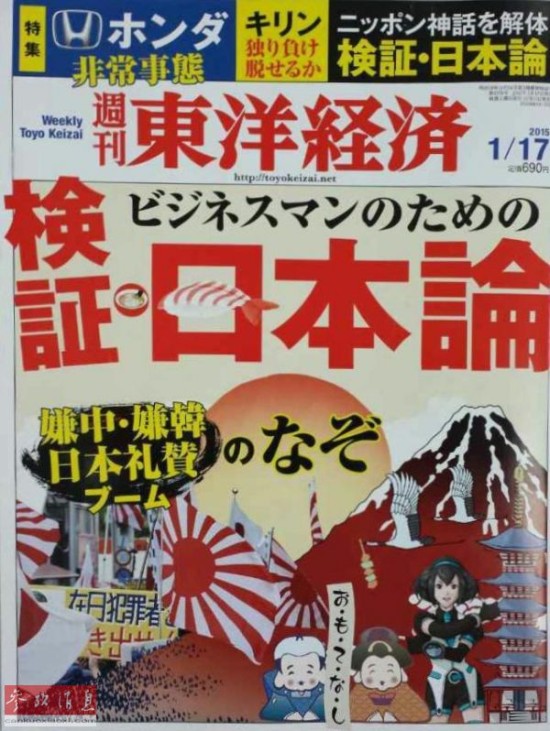

【延伸阅读】封面集锦:全世界为何日本最有人气?

参考消息网1月20日报道 日媒称,最近日本的电视等媒体频繁报道日本动漫和料理等文化风靡全世界。

日本比别国好?

点击图片进入下一页

日本《东洋经济周刊》1月17日一期封面

最近日本的电视等媒体频繁报道日本动漫和料理等文化风靡全世界。书店里比较畅销的也是那些强调日本比外国好的书,其中有一本题目叫做《全世界为何日本最有人气?》。貌似日本在全世界的好感度正在直线上升,但从国际社会的舆论调查来看,却未必如此。由于受领土和历史问题的影响,日本在中国和韩国的“负面”印象正在上升。

日本在经济“数量”上被中国压倒,在生活质量上又比不上美国和德国,这种闭塞感导致了厌韩和厌中情绪的出现,也催生了赞美日本的心理。如果是作为一种短暂的“心理调节”倒也罢了,最可怕的是信以为真并且看不到现实。

日本的长处在于能够谦虚地汲取他国的优点,而今的日本正在失去这种优势,这是一件非常可怕的事情。

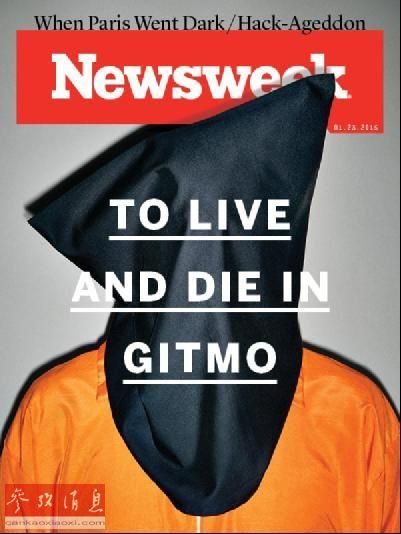

关塔那摩生死劫

点击图片进入下一页

美国《新闻周刊》1月23日(提前出版)一期封面

今天,即使是“2006年6月9日事件”最直接的参与者,都很难想起那晚死去的人叫什么。那一晚,关塔那摩基地三人死亡。《纽约时报》的报道称,三人用床单和衣服接成的绞索自缢。2002年1月11日,全球反恐战争中的第一批战俘来到这个位于古巴东南海岸的基地。

即使时至今日,都无法独立证实美国这个最神秘、也最遥远的哨站里发生了什么。信息一直是“岛上”的稀缺品。即使能够确定发生了什么,谁参与以及为什么发生等问题仍然难以捉摸。

这还指向一个更宏观的问题:设立关塔那摩基地的目的是什么?尽管布什政府向公众声称那是个拘留所,但那里的部分工作人员明白,它还有另一个更加邪恶的作用:“战争实验室”。

抓住机会

点击图片进入下一页

英国《经济学家》周刊1月17日一期封面

油价的暴跌,再加上清洁能源和节能技术的进步,给全世界的政治家们提供了一个改革能源政策的机会。他们可以摆脱数以千亿美元计的各类燃油补贴,转向对碳排放征税。未来,能源将变得更加便宜、更加清洁、更加可靠,这完全是触手可及的。

导致这种乐观的理由显然是能源成本的跳水。6个月来,油价不仅腰斩,天然气价格也是近十年来最便宜的。但较少为人关注的一个事实是各种清洁能源的价格也在下跌。新技术将使人更好地管理能源的消费,尤其是电力,有助于减少浪费,从而进一步降低成本。

燃料的充足为改革提供了契机。我们对政治家们发出的信号很简单。抓住机会。

(2015-01-20 12:06:00)

鏂版氮璀︾ず锛氫换浣曟敹璐归娴嬪僵绁ㄤ細鍛樼瓑骞垮憡鐨嗕负璇堥獥锛岃鍕夸笂褰擄紒鐐瑰嚮杩涘叆璇︽儏