阅读书本快成“绝种行为” 摄影师每天记录获赞

参考消息网1月16日报道 台媒称,电子产品高度普及,连带让很多东西开始消逝,譬如搭地铁时,每个人都在玩手机,拿出书本阅读的景象似乎已不复见。外国一名摄影师格里特森注意到此现象,因此决定拿起相机,记录这个“人们快要绝种的行为”,在网络上引发热烈回响。

据台湾东森新闻网1月16日报道,随着科技进步,手机已经取代了很多东西,包括时钟、计算器、手电筒、相机甚至是书本。为保存人们在地铁上“阅读书本的画面”,格里特森决定展开一连串行动,并采用第三人称角度,希望保留画面的自然真切。

首先,格里特森每天在地铁里待上11个小时,为避免不必要的冲突,他会附上一张纸条,以解释自己的目的与动机。再来,他在拍完每一张照片,都会把阅读书籍的名称记录下来,之后将这些内容列在一起,相信别有一番趣味。

原以为偷拍会造成他人反感,不过大部分人理解原意后,都会对格里特森递上浅浅的微笑。有了智能手机,生活更加方便,但精神层面彷佛少了什么,“找天好好阅读一下家里的书,重拾那种纯真的感动吧。”

【延伸阅读】荷兰尝试新时代教育模式:iPad取代书本黑板

学生们在学校练习使用他们的iPad。

点击图片进入下一页

参考消息网8月27日报道 荷兰创办了史蒂夫·乔布斯学校,以平板电脑取代书本与黑板,在向苹果公司创始人乔布斯致敬的同时,进行“新时代教育模式”尝试。

据智利《第三版时报》8月25日报道,最初的7所学校将于近日开学,下一学年还将有5所学校开门迎接新生。此类学校专门招收4岁到12岁之间的学生,目前已有1000名学生注册。

该计划的发起者莫里斯·德洪德表示,此类学校旨在让孩子们学会利用现在的工具应对2025年以后的世界,并致力于让学生们不仅限于死记硬背,而是懂得如何处理学到的知识。

届时,iPad将成为最主要的教具。所有学生都将通过iPad与学校联系,并使用学校提供的教学应用软件。学校可以通过视频演示、绘制树状图、制作动画片等丰富多彩的形式开展教学。

学生们可以通过三维技术在学校与同学和老师对话、讨论问题。家长也可以利用一个应用软件随时关注学生的学习过程。

德洪德表示,学生不必每天前往学校,即便在度假的时候,只要有iPad在身旁就可以随时开始学习并和同学们分享度假经历。由于每个学生的作息时间都是灵活的,而且学校全年开放,所以家长随时可以带孩子外出休假。

(2013-08-27 16:01:00)

【延伸阅读】外媒:“智能”课桌或取代书本黑板

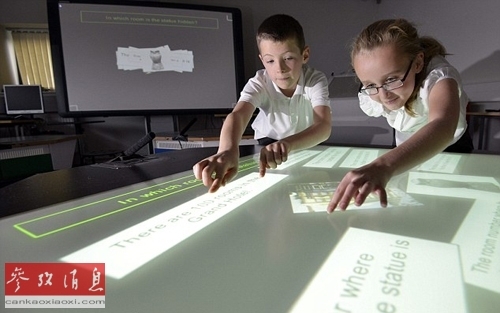

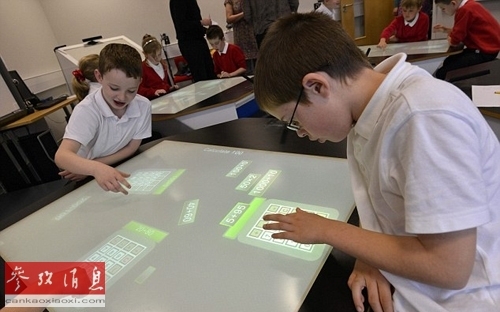

达勒姆大学专家设计的“未来教室”。

点击图片进入下一页

研究发现,利用互动式“智能”课桌,学生们可以通过合作提高在做数学题时的流畅性和灵活性。

点击图片进入下一页

参考消息网11月26日报道 用粉笔在黑板上写板书以及使用有墨渍的练习课本都会产生粉尘。外媒称,这样的日子而今已一去不复返了。

据英国《每日邮报》网站11月23日报道,达勒姆大学的专家设计了一个有400多名小学生参与的为期三年的项目,该项目对多点触摸和多用户智能课桌进行了测试。研究结果表明,它们可大幅提高学生的数学成绩。

该研究结果显示,与在纸上做数学题相比,使用互动型“智能”课桌有诸多好处。学生使用这种课桌可以看到小伙伴们做作业的情况,还能充分参与分组活动,这为教学提供了新的方法。

该研究项目负责人、达勒姆大学教育学院教授利兹·伯德说:“我们的目标是帮助大幅提高学生的积极参与度,在此过程中,学生通过分享、解决问题和创造来获得知识,而不是通过被动听讲来获得知识。这种教室可让学生积极参与,还可确保学生获得平等的学习机会。”

伯德说:“我们发现,我们的课桌可鼓励学生更有效地进行协作。我们很高兴地看到,学生分组后能互相提高对数学概念的理解能力。以纸张为基础的学习方式根本无法完成这种协作。”

报道指出,这个名为“协作网”的项目着手整合一套具有全面协作性的课桌系统,并将其打造成“教室的组织和设备”。这款装有多点触摸屏的新式课桌是这套系统中最重要的组成部分,课桌联了网,还与主智能板进行了连接。

该技术可让所有学生参与进来,而不会出现某个学生在教学过程中占主导地位的局面。就目前的教学而言,这套新系统意味着,教学可以不再使用移动式白色书写板,新式课桌可用屏幕和键盘进行操作。

史蒂夫·希金斯教授说:“像这样的科技拥有巨大的教学潜力,因为这种科技可帮助教师管理安排个别学生的学习和分组学习,以此确保学生既会遇到问题又能得到辅导,这样他们就能有效地学习知识了。”

路透社11月23日称,这项历时三年、有400名8到10岁儿童参加的项目发现,利用互动式“智能”课桌,可能比在纸上做数学题更具优势,学生们可以通过合作提高在做数学题时的流畅性和灵活性。

报道称,伯德的小组发现,使用这套智能课桌系统中的数学程序的学生,有45%增加了独特解题方法的数量,而纸上做数学题的学生只有16%。

(2012-11-26 17:48:00)

【延伸阅读】移动互联网促进阅读出版业实现颠覆式创新

1月9日,“2014年度中国影响力图书”揭晓仪式暨移动互联时代以阅读引领文化影响力论坛在京举办。新华网 郭小天 摄

>>>进入颁奖及论坛专题<<<

新华网北京1月12日电 由新华网与中国出版传媒商报社跨媒联合主办,亚马逊协办,京东图书音像特别支持的“2014年度中国影响力图书”推选结果9日揭晓,共有50种图书获“2014年度中国影响力图书”殊荣。身处移动互联时代,阅读与写作的生态已然发生变化,如何重寻“阅读”的价值,如何重构“阅读”在引领社会文化潮流中的影响力……仪式后,出版业界人士及专家学者就“移动互联时代如何以阅读引领文化影响力”这一主题展开前瞻性对话。

以下是新华网副总编辑杨新华在活动上的主题发言:

新华网连续三年发起“年度影响力图书”阅读推荐活动。三年来,我们试图以更宽广的视野、客观的态度和发展的维度,通过聚合出版业、互联网和社会公众的力量共同建立一个倡导推进全民阅读的中国好书推荐品牌活动。

一个社会价值体系的建设离不开阅读的支撑。阅读让我们找到彼此的交集,又发现自己的盲区;阅读让我们读懂世界的进步,战胜对未知的恐惧;阅读让我们突破表象的冰层,同时也感知人性的温度。借用科幻语言,阅读是我们通向另一个美好世界的虫洞,因为阅读,每个人的世界都可以多彩而不同。

在新华网向新型媒体集团迈进的过程中,深刻感知到互联网特别是移动互联网对阅读和出版的颠覆式创新。仅仅从互联网对于出版业的价值创造角度,我有三个方面的观点:

第一,重视利益分享机制的重构。从技术层面,移动互联网降低了阅读门槛,激活了阅读需求,并且让传播链条、用户行为和阅读细节全面数字化。那么我们必须重新构建基于大数据分析的利益分享机制,特别是让处于生产链核心和利益链低端的内容生产者分享到更多利益,保护创造力,激活思想力,促进出版业健康发展。

第二,重视互动出版模式的创建。移动互联网冲破了专业出版的围墙,自媒体成为出版业强大的新生力量,争夺话语权、重构舆论场,并有可能改变出版管理的体制机制,传统出版已经没有“奶酪”可以保护。我们必须适应自媒体、自出版的旺盛需求,创建新的互动出版模式,让用户生产内容成为出版业的新动力。

第三,重视出版长尾效应的挖掘。出版业传统上遵守“二八定律”,少量的畅销书占领排行榜,吸引注意力,垄断购买力。但是移动互联网环境下的分众化阅读需求必将推动“去中心化”,形成“长尾效应”,推翻“二八定律”。我们应该充分挖掘传统出版资源,进行面向用户需求和移动化阅读、传播规律的重组改造,实现优质资源的更好变现。

可以说,移动互联网正在颠覆和改变各个行业。作为专注于知识发现和价值传播的一个行业,出版业亟需进行一场自我革命,加快推进内容、平台、技术、经营的融合发展,重建新的大生态系统。新华网愿意和出版界的朋友们一道,打造专业平台,聚合优质资源,服务大众需求,共同推进全民阅读的国家工程。

(2015-01-12 11:12:15)

【延伸阅读】纸质阅读PK电子阅读:选择源于习惯

参考消息网12月26日报道 西媒称,2500多年前,希腊著名哲学家、教育家苏格拉底在写下来的文字中看到了对演讲和记忆力的威胁,认为随着思想都呈现在纸张上,人的记忆力也会随之消退。那时阅读还是少部分人才会做的事。对大脑来说阅读既是进步也是一大挑战。如今随着智能便携设备的发展,纸质阅读又面临威胁。人们对这种变化产生了和当年的大哲学家一样的忧虑,认为当人们开始通过电子产品阅读时,记忆力和理解力也会遇到更大的障碍,甚至造成更严重的视觉疲劳。

西班牙《阿贝赛报》网站12月26日发表题为《纸质阅读比电子阅读更省脑?》的文章称,西班牙阿利坎特神经科学研究所视觉神经科学小组的负责人路易斯·马丁内斯·奥特罗指出,改变阅读方式对大脑来讲似乎不是个大问题。他认为大脑不会为阅读“编写序列”。法国神经科学家德阿纳认为,随着人越来越学会阅读,无论是幼童还是成年人,大脑中为其他功能准备的一些区域,如用来面部及物体识别的区域都会被调动起来,自动更新以便解读单词的含义。大脑的可塑性让这种变化成为可能,更大程度地发挥了它的功效。奥特罗强调,“因此最重要的就是阅读”。

当一个人习惯了纸质阅读后,对电子阅读可能会出现障碍。果真如此吗?奥特罗认为,“这取决于数字载体是什么。如果是充斥着广告的互联网,我会选择纸质阅读。但如果是电子书,那对我来讲都一样。我44岁了,但我9岁的儿子更愿意选择数字载体,这就要取决于你接受的是怎样的教育了”。

孩子们正在变成“数字原生代”,他们在学会走路之前甚至就已经学会了操控触屏。那些注意到“技术”飞跃的大脑也是习惯于纸质阅读的大脑。奥特罗指出,“我们的大脑可以适应任何情况。或许在这个数字时代,广告、弹出窗框等传递的过剩信息对我们这一代伴随印刷品成长起来的人来说太可怕了,但对年轻人来说他们就是以这种方式接受教育的。他们的大脑是如何适应的我们并不知道。没有必要为此觉得灾难临头了。或许他们的大脑具备更加有效的多任务处理功能”。

很多研究都尝试解答纸质阅读与电子阅读哪个更容易的问题。之前天平倾向于纸质阅读,现在趋势发生了变化。电子阅读最初带来的不适感正在慢慢得到改善,现在市场上每卖出5本书,就有1本是电子书。但是美国塔夫茨大学的玛丽安娜·沃尔夫仍然认为,纸质阅读更有优势,呈现在读者面前的是一幅写下来的风景,好比一张地形图,引导着你去阅读。数字载体则去除了这些特点,我们看不到纸质书的边缘或角,也几乎没有帮助记忆的插图。她认为视觉记忆其实也很重要。

但是还有一些研究并不认可纸质阅读的这些优势,尤其是在读者年龄小的情况下。2012年的一项调查发现,大学生在通过电子产品和印刷品阅读一段含有600个单词的文章时其实并不存在差别。两种方式下他们的理解力和挑错能力都是相同的,但电子阅读还缩短了阅读时间。

对于非“数字原生代”的人来说,恰恰是这些主观现象构成了一定的局限性。所有人都有过把数字设备上的东西打印出来拿在手中阅读的经历,为的是更加舒适和更好地捕捉细节,尤其是当我们需要记住某些内容的时候。这与我们学习阅读的方式有关。西班牙心理语言学家佩雷亚认为,“以我个人经验来说,至少是对非数字原生代而言,在阅读电子文本和电子参考书籍时的确存在局限性,在阅读这些内容时,我更喜欢纸张,比如有索引,可以翻页的感觉。”佩雷亚说。

另一方面,电子方式则可以省去查字典的时间,让读者快速地进入到内容本身。对佩雷亚来说,这关系到阅读策略,“问题不在于纸质阅读还是电子阅读,而是如何改善电子阅读的感受,因为从纸质到电子这是一个不可避免的过渡”。

尽管如此,虽然电子阅读可以看到视频,听到声音,但许多小孩子依然非常享受在睡前与父母一起看故事书的体验。在这个数字时代,世界正在发生变化,我们的大脑终将学会适应新的挑战。(编译/王萌)

(2014-12-26 18:23:33)

新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情