深度:揭秘解放军首次陆海空协同夺岛登陆战

新浪军事编者:为了更好的为读者呈现多样军事内容,满足读者不同阅读需求,共同探讨国内国际战略动态,新浪军事独家推出《深度军情》版块,深度解读军事新闻背后的隐藏态势,立体呈现中国面临的复杂军事战略环境,欢迎关注。

20世纪40年代末50年代初,美苏两大阵营对抗日益激化,甚至在亚洲的朝鲜酿成大规模战争。美国一面在欧洲建立对抗苏联的北大西洋公约组织,一面也希望在亚洲建立类似同盟来遏制当时苏联亲密盟友的中国。朝鲜战争结束后的1954年,美国已初步建立起一个以各种同盟或军事性质条约为纽带,包括日本,韩国,菲律宾,泰国,新西兰,澳大利亚等国的亚太“防共圈”。

但这“防共圈”实在“先天不足”、“体弱多病”。首先,美国以苏联为首要敌人的大背景下,其主要力量必然置于欧洲。而在欧洲,美苏基本势均力敌,其僵持格局倒具有某种稳定性。而在所谓次要方向的亚太,做为苏联盟友的中华人民共和国这样一个庞然大物出现,极大冲击了固有地缘格局和政治版图。以欧洲为重点的美国,还不能以全力正面对抗此挑战,其亚太同盟也缺乏有力助手(特别是日本虽有巨大军事潜力,却为和平宪法所束缚,虽接受美国军事保护,却在反美情绪和投机心理支配下在东西方之间游离渔利),同盟本身也颇为散乱而缺乏合力。而这同盟之外,盘踞于台湾的国民党蒋介石集团,也令美国大伤脑筋。

蒋介石集团于国共内战失败后逃亡到台湾,与大陆政权仍处于战争状态。美国在中国内战期间,曾近乎抛弃蒋介石。但朝鲜战争前后,美国与大陆为敌,于是又开始利用仍拥有几十万军队的蒋介石。为此首先要确保其生存下去。实际上,朝鲜战争爆发后,美国已经派出第七舰队保护蒋介石。但这只是临时措施。不同于对日本韩国等,此时美国并没有和蒋介石签订条约,也就没有法律上的保护义务。

随着朝鲜战争结束,大陆重新把军事重点转向台湾,频繁采取行动。形势逼迫下,美蒋间如何明确同盟关系也就提上了议事日程。为此,双方展开谈判,而焦点是:美国为蒋介石提供保护的地理范围。

此时,蒋介石所控制的地盘,除了从日本手中拿回的台湾等地及附属岛屿外,还包括与大陆邻近的一系列岛屿(主要是浙江和福建沿海)。它们正是美国与蒋介石之间的麻烦所在。

对蒋介石来说,这些岛屿不可放弃。他不肯接受内战失败的命运,时刻图谋反攻大陆。这些岛可充当桥头堡。即使从防御角度说,沿海岛屿也是保卫台湾的门户。蒋介石还另有小算盘:先骗美国承诺保护这些岛屿,然后借此拖着美国帮他反攻大陆。

而对美国而言,这些大陆沿海岛屿根本是累赘有害之物。与蒋介石的期待相反,美国无意帮他反攻大陆。蒋介石把美国拖入大陆内战的小算盘,对美国的全盘战略而言根本是灾难。换言之,光是为了阻止蒋介石反攻大陆,美国也不打算保护这些岛屿。

此外,美蒋之间还存在某些微妙心结。蒋介石控制的台湾,自马关条约割让后,曾由日本统治50年,比所谓“中华民国”在大陆生存的时间(38年)还长。蒋介石在此地统治根基比较薄弱。至少是不如浙江和福建沿海列岛。

国民党进驻台湾后不久,爆发了反对其统治的骚乱,旋即遭到镇压,史称二二八事件。国民党一面将其归罪于台湾人亲日的“皇民情结”,一面也怀疑是否美国人暗中捣鬼。综上所述,假设蒋介石放弃全部大陆沿海岛屿,而仅仅厮守台湾这些到手没几年的地盘,等于丧失了“固有根据地”,将自身置于“不可靠”环境。没有了前进基地,反攻大陆也将化为泡影。

美蒋谈判就在这疑心暗鬼中开始了。基于前述理由,美国只愿意保护台湾及彭湖列岛。一度承诺扩大到金门和马祖,旋即又撤回。蒋介石虽力主将大陆沿海岛屿也划入防区,却得不到美国支持。身在矮檐下,不得不低头。1954年12月2日,美蒋签订了《共同防御条约》。其中所规定的范围,明确提及者只有“台湾与澎湖诸岛”。就这样,美国终于为蒋介石画下了保护圈。

中国大陆密切关注着蒋介石和美国的交涉。《防御条约》签署后六天,外交部长周恩来发布声明否定该条约。话虽如此,大陆却也意识到,面对美国强大的海空力量,进攻划入美国防区的台湾澎湖等地,实际已不可能。那么,能否对美国防区外的沿海岛屿下手呢?

谋攻一江山

1955年初依然处于国民党控制下的沿海岛屿,大致可分为两个方向:一个是福建方向,以马祖、金门为中心;一个是浙江方向,以上、下大陈为中心。虽然美国人从大战略角度并无兴趣替蒋介石保住这些岛屿,但朝鲜战争期间,美国却积极利用这些岛对大陆实施骚扰。中央情报局在台湾的马甲“西方公司”充当幕后导演,而台前的主演,则是沿海冠以诸如反共救国军之类名头的各色游击队。他们中有盐枭、海盗、流亡出来的各种为大陆新政府所不容的“异己分子”“阶级敌人”。

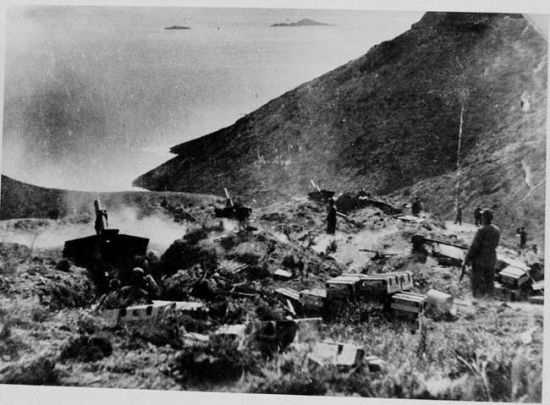

在浙江沿海,国民党浙江省主席胡宗南(化名秦东昌)将三十多只这样的游击队改编为江浙反共救国军六个大队,并组建海上突击总队。1953年,国民党正规军第46师进驻大陈,与原有的反共救国军一道,编组为大陈防卫部,由刘廉一中将指挥。其管辖下有四个地区司令部,分别扼守大陈岛、一江山岛、渔山岛、南麂岛等地。其中大陈为主岛,驻守有14000余军队(另有14500多居民)。而一江山岛,则位于大陈西北方向。其守军数量很少,不到大陈十分之一。

一江山岛位于浙江省台州湾椒江口海面。恰好处于大陆与大陈岛之间。该岛与大陆的距离有30多公里,与北面大陆控制下的头门山相距9公里,与南面的大陈岛距离17公里。这一特殊地理位置,决定了一江山岛既是国民党防守大陈的前哨和警戒阵地,也可以成为大陆进攻大陈岛的跳板。

朝鲜战争期间,国民党和“西方公司”以大陈为中心,不断骚扰袭击大陆沿海,可谓大陆新政府的眼中钉肉中刺。但由于朝鲜战事的牵制,加上解放军海空力量尚弱,特别是此前金门等一系列岛屿战惨败的教训,令大陆暂时不予理会。朝鲜战争结束后,大陆终于腾出手来,调动强大兵力开始肃清这些岛屿。其最重要目标,就是大陈。1954年8月27日,大陆华东军区成立浙东前线指挥部,以张爱萍为司令员兼政委。张爱萍没有接受直接进攻大陈的多数意见,而决定首先拔除前述的大陈岛前哨—— 一江山岛。张爱萍自述主要理由为:一江山距离解放军阵地很近(9公里),且处于解放军火力控制下,打起来比较容易。 显然,大陆对金门等岛屿战的失败仍心有余悸,又缺乏三军协同经验,因而倾向于选择一个距离近、小且弱的目标练手。

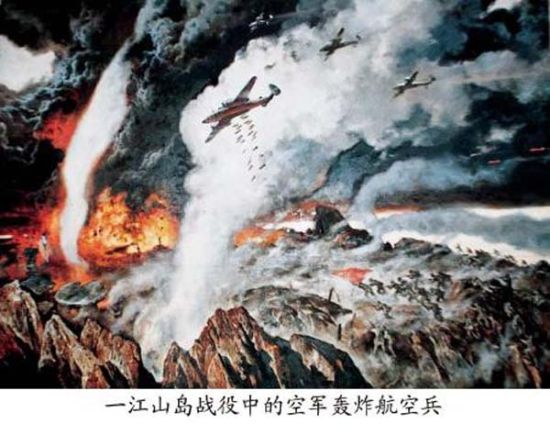

其间,得到苏联援助而实力大增的解放军海空军频繁出击,于1954年多次轰炸大陈一江山,还击沉了包括“太平”舰在内的多艘国民党舰艇,夺取了该区域的制空权和制海权。至此,国民党守军实际已处于绝境。美国人对此却坐视不管,反而将这一海域的军舰撤走。

大陆鉴于美国的行动,料定其进攻将不会遭到干涉,遂决定于1954年12月20日攻取一江山岛。可随后形势的突变,却迫使大陆暂缓行动。

这一突变,就是前面所说的《共同防御条约》。虽然条约明确规定的范围只有台湾和彭湖,但美国人是否依旧对沿海岛屿坐视不管,一时却难以判明。不管怎么说,登陆战成功的前提是制海权和制空权。虽然大陆海空力量对台湾已有局部优势,但在美国面前仍属弱小。如果美军直接干涉,则大陆的计划绝无成功可能。此前朝鲜战争扩大化,某种意义上也是东方阵营对美国底线判断失误所致。殷鉴不远,北京的毛泽东也必须重新审视局面。

据大陆公开史料,毛泽东经“反复考虑”,认为美国虽签《共同防御条约》,但其不干涉沿海岛屿的意图未变。因此在“避免与美军冲突的前提下”,仗还是要打。但在12月中旬,中央军委发给浙东前指的新命令,还是有些微妙变化:进攻时间被推迟到1955年1月;目标也不必限定为一江山岛。如发现其他“设防薄弱的岛屿”,也可以打。

但张爱萍攻打一江山岛的决心却没有变化。战役准备紧锣密鼓。大战将至。

山雨欲来一江山

就地理而言,一江山岛实属弹丸之地。该岛又分北一江、南一江两个岛(以下简称“北江”、“南江”)。中间隔着100至200米宽的水道。据说“一江山”的名字即由此而来。其中,北江岛东西长约1900米,南北宽约100至700米,面积1.1平方公里。南江岛东西长1010米,南北宽约300米,面积0.65平方公里。两个岛加在一起,也不足2平方公里。

鏂版氮璀︾ず锛氫换浣曟敹璐归娴嬪僵绁ㄤ細鍛樼瓑骞垮憡鐨嗕负璇堥獥锛岃鍕夸笂褰擄紒鐐瑰嚮杩涘叆璇︽儏