我军软件无线电技术跨入世界先进行列

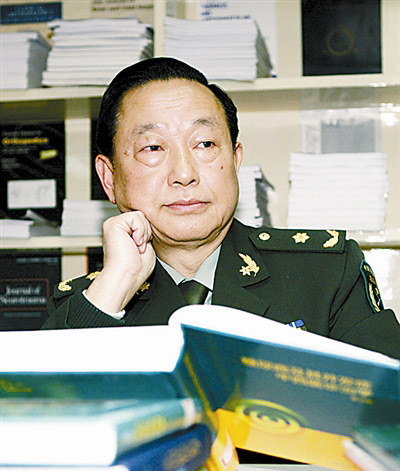

于全:通信前沿“急先锋”

于全,1965年9月出生,现任总参某研究所总工程师、研究员。1992年入伍到总参某研究所从事科研工作。10多年来,他先后主持和参与完成了20多项重大科研项目,其中研制的“某野战通信网计算机仿真系统”和“某无线电网关”达到了世界先进水平,先后获国家科技进步一、二等奖各1项,军队科技进步一等奖4项,申请发明专利14项,荣立一等功1次、二等功2次。被评为“全国优秀科技工作者”、“全国优秀留学回国人员”、“中国青年五四奖章标兵”、“全军首届十大学习成才标兵”,获得“第九届中国青年科技奖”。2009年当选中国工程院院士。

1992年,国外留学载誉归来的于全,一时成为全国各知名高校和地方大公司争抢的炙手可热的人才。但从小在军人家庭熏陶成长的于全,最终选择了“国防绿”,成为我军通信科研战线上的一员。

某野战通信系统曾作为“七五”和“八五”期间重点攻关项目,国家投入了巨资,一些总体性的关键技术问题始终没得到解决,一个重要原因就是总体论证手段还停留在“一支笔、几张纸”的低层次上。于是,于全萌发了用计算机仿真手段来定量模拟通信网络运行的想法。经过一年半的顽强拼搏,“某野战通信网计算机仿真系统”终于研制成功,获得军队科技进步一等奖。

初战告捷,信心倍增。于全又迅速投入到了更具挑战性的“软件无线电网关电台”的研制当中。软件无线电技术是世界通信领域的前沿,美军投入上亿元进行研发。研究所在经费没有到位的情况下,破例给于全筹措了60万元启动资金,并让他在全所范围内挑选了2名博士、5名硕士组成课题组。面对巨大的压力和经费人才悬殊的极大反差,他们咬紧牙关,与“对手”比智慧、比速度、比意志,攻克了一个又一个技术难关。仅用了短短的两年时间,就以最少的经费投入,最精干的攻关队伍,最快的研制速度,成功研发了国内第一台“软件无线电网关电台”,使我军软件无线电技术跨入了世界先进行列。

1999年,于全论证提出的我军成系统建设的某战术通信网,得到了上级的批准。作为项目总师,于全带领课题组上海岛、下边关,几乎跑遍了一线应急作战部队。凭着吃苦精神和创新精神,课题组相继完成了20多个项目的研制工作,使我军某战术通信网的功能日臻完善。2007年,该战术通信网获得国家科技进步一等奖。

侯立安:导弹阵地“净化师”

侯立安,1957年8月出生,现任第二炮兵某工程设计研究所副总工程师、高级工程师,博士生导师,主要从事军事环境研究。30多年来,先后获国家科技进步奖5项、军队科技进步奖20项、国家专利19项,主编和参与编写专著5部、参与编制国军标3部。荣立一等功1次、三等功4次。获得中国首届发明创业者奖和军队杰出专业技术人才奖,是中央直接联系的高级专家。2009年当选中国工程院院士。

1982年,侯立安从院校毕业来到二炮部队。在阵地上,他看到地下国防工程作业面非常窄小,空气质量差,官兵身心健康受到很大影响。

年仅25岁的侯立安发誓要改变这一现状。在攻关最艰苦的实验阶段,为了准确地掌握更多的实验数据,他时常把胳膊伸进盛满粪便污水的装置中取样。

苍天不负苦心人,侯立安终于完成了“WD型生活污水处理装置”。该项目先后获得国家科技进步三等奖、“八五”期间全军后勤重大科技成果奖和军队科技进步二等奖。

战场治污为侯立安洞开了探索科学的大门。随后,他首次研究探索了特种环境污染条件下人员生存环境条件和保障模式,有效解决了在地下国防工程内人员生存环境条件和生活保障等问题,该项目在1998年获得军队科技进步一等奖和全军后勤重大科技成果奖。他首次确立了地下国防工程人员生存环境条件限值,建立了水处理和空气净化装备保障模式,解决了地下国防工程在隔绝式、过滤式防护条件下环境污染控制技术难题。他先后针对导弹阵地净化问题完成50余项科研课题,多项具有独创性的先进成果定型列装,为战场环境建设、提高部队战斗力起到了重要作用。他提出的“某物质污染表征及净化措施研究”,2006年获得军队科技进步一等奖,攻克了一个世界级的难题。同年侯立安被总部机关授予“全军环保模范”的殊荣。

廖万清:真菌“密码”破解者

廖万清,1938年11月出生,现任第二军医大学第二附属医院皮肤科主任医师、教授。从医执教47年,发现6种新的致病真菌和新的疾病类型,为军事战备任务的完成及部队卫勤保障作出重要贡献。完成军队重点和指令性课题、国家自然科学基金课题等13项;以第一完成人获国家科技进步二、三等奖各1项、军队医疗成果一等奖1项、军队及上海市科技进步二等奖5项。1990年被评为国家有突出贡献的中青年专家,2002年获全军专业技术重大贡献奖。2009年当选中国工程院院士。

廖万清创建了我国第一个隐球菌专业实验室,发现了我国隐球菌以A型为主,其致病作用与抗吞噬及清除抗微生物氧化酶有关,为我国隐球菌病研究作出了重要贡献。

经过20多年的研究和努力,廖万清确立了病情凶险的隐球菌性脑膜炎的诊断和治疗方法;提出了非艾滋病隐球菌性脑膜炎早期诊断和分期综合疗法,显著提高了隐球菌性脑膜炎的治愈率,该方法已成为近10年治疗隐球菌性脑膜炎的主要疗法;总结了肺隐球菌病的临床研究,提出肺隐球菌病临床和影像学特征以及诊断标准;提出中枢神经系统外隐球菌病在局部治疗或外科手术的同时,必须进行足够疗程的系统抗真菌治疗的新原则,解决了临床治疗等重要实际问题。廖万清还发现了6种新的致病真菌和新的疾病类型,其中新生隐球菌变种S8012被美国、比利时及荷兰保藏收录,并向全球供应,促进了世界医学真菌学的发展。

廖万清在我国首次发现报告了少根根霉引起的坏疽性脓皮病,在我国报告了新生隐球菌格特变种ITSC型引起脑膜炎并成功进行了救治,菌株被美国、比利时及荷兰的菌种保藏中心永久保藏收录,并向世界各地研究机构供应,世界人和动物真菌病学会前副主席Unandar Budimulja教授对该发现给予了高度评价。此外,他还在我国首次发现和报告“具多育现象米曲霉引起肺曲霉球”、“聚多曲霉引起阻塞性支气管曲霉病”、“涎沫念珠菌引起股癣型念珠菌病”、“顶孢头孢霉引起白毛结节病”等罕见疾病并成功治愈。

廖万清致力于军队真菌病的防治,明确了各种真菌病的高发和非战斗减员因素,制定的防治措施显著降低了部队真菌病的患病率,对军事战备任务的完成及未来战争卫勤保障作出了重要贡献。他主持完成了军队重点课题“东南沿海部队高发皮肤病的防治研究”,对东海、南海海军舰艇部队、陆军野战部队、空军部队、特种兵部队、海军陆战队、驻岛部队皮肤病流行病学调查,显著降低了部队浅部真菌病的患病率,有效保障了战斗力。

更多关于 军队 院士 的新闻

- 两名军队专家当选院士 我军两院院士增至100名 2009-12-05 06:46

- 我军5名专家当选工程院院士 年龄最小者44岁 2009-12-04 06:54

- 工程院院士:国产预警机装备世界最大天线罩 2009-10-22 11:58

- 院士称两弹爆炸试验成功助中国提升国际地位 2009-08-10 06:35

- 院士披露:强-5曾在中越边境冲突中大显神威 2009-03-20 08:34