| 军史漫谈:品味红色遵义的独特气质(图) | |

|---|---|

| http://jczs.sina.com.cn 2006年07月29日 07:30 解放军报 | |

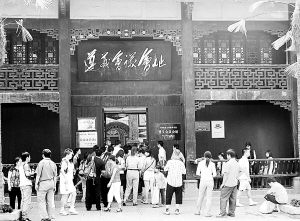

点击此处查看全部军事图片 本报记者 姜兴华 今天来到遵义,迎接记者的是纪念长征掀起的一股巨大红色热浪。 伴着人流来到遵义会议会址。会址6个潇洒自如的大字,是毛泽东1964年题写的。会址原是国民党黔军师长柏辉章的豪宅,占地528平方米,中西合璧,砖木结构,雕栏画柱。 1935年1月15日至17日,中共中央政治局在此召开扩大会议,结束了左倾错误路线在中央的统治,确立了毛泽东在红军和党中央的领导地位,拨正了革命的航船。遵义也由此成了载入中国共产党史册的“转折之城”。 记者豁然感到,遵义在中国革命史上的特殊地位,使它形成了一种独特的城市气质。那就是长征为其系上的“红飘带”,使她留下了永不泯灭的红色印记:会址、娄山关等战场遗址,以及红军住过的房、走过的路、用过的东西……“红军”二字,成了遵义的品牌、遵义人的骄傲。其红色印记的内涵,就是我们引以为豪的长征精神。早在上世纪90年代初,老区人民就把长征精神概括为“坚定信念、艰苦创业、无私奉献、团结奋进”16个字。记者深入采访发现,在遵义人眼里,长征精神几乎是一个个流传了70余年的传奇。 就说强渡乌江,黔军当时称红军是“有‘水马’作坐骑,‘扑通、扑通’就过来了”。其实,这是敌人为掩饰自己的失败,故意把红军的勇敢 神话了。而红军攻占遵义,也更具有戏剧性。红军化装成黔军,诱骗敌军开了城门,很快占领了遵义。随后攻占娄山关,也有一个戏剧性高潮:红军无意间偷听到敌人在电话里说到对一条小路的担忧,便通过这条小道,很快夺取了娄山关。其实,红军事先并不知道这条小路。群众便说红军有“神耳”相助……这些本是由历史演变来的传奇,使得遵义人对红军的感情日渐加深。曾被遵义人视为“神山”的小龙山,从解放初红军烈士遗骸迁移至此后,就被称为“红军山”。长征中牺牲的最高将领——红三军团参谋长邓萍就安葬在这里。园内的“红军英烈墙”上这样记述:据不完全统计,3000余名红军将士洒热血于乌江赤水。对老区人民而言,他们把对红军的感情,化作了深深的哀思,变成了永远的追忆。正因为如此,遵义的导游总会对游客说:“游遵义,要游她的红色文化;读遵义,要读她的红色神韵;遵义不仅是中国的,也是属于世界的!”以遵义会议会址为中心的红色旅游近年也不断升温。据会址纪念馆办公室负责人介绍,近3年来,纪念馆平均每天接待参观者1000多人,黄金周期间每天超过5000人。 长征作为一部史诗,它留下的东西能变成一个城市的特殊气质;而这种特有的气质,无疑是这部史诗的点睛之笔。 (本报遵义7月26日电) |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 舰船知识 > 军事历史专题> > 正文 |

|

|

|