钱锺书孤独的境界 ■陆文虎

|

|

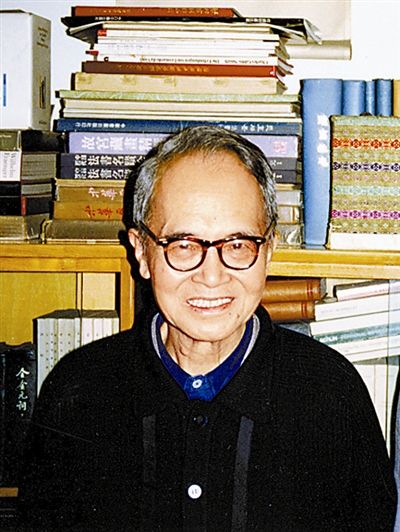

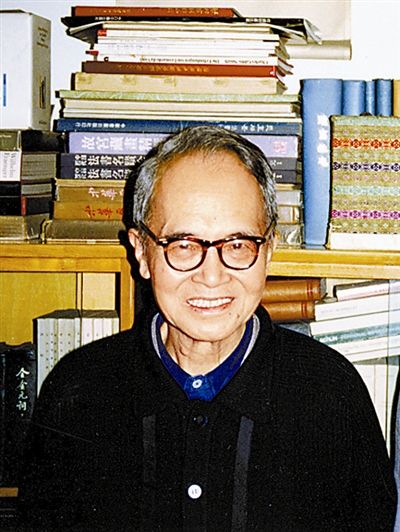

陆文虎教授原为解放军艺术学院院长,自1979年入厦门大学攻读硕士学位起研究钱锺书,至今已30余年。撰有《钱锺书的比较艺术》《围城内外——钱锺书的文学世界》《管锥编谈艺录索引》等多部专著。

——主持人 沉石

如果把精神病学意义上的孤独排除在外的话,世上至少还有两种孤独。第一种是庸常的、痛苦的孤独,是一种人类不得已而身处其中的生存处境,也是一种人们总想逃脱,却总不能成功的心理感受。第二种是自觉的、崇高的孤独,是文化人或知识分子千方百计所追求的一种理想境界,一种高蹈自在的精神状态。我阅读钱锺书先生的著作,想见他的为人,以为可以用“孤独的境界”来理解他。

一

钱锺书先生的生平事迹正与此说契合。

业师郑朝宗先生曾说过:“钱锺书幼承家学,在钱(基博)老直接指导下,博读群书,精于写作,古文根底非常雄厚。进入学校后,他念的中学、大学及国外的高等学府全是第一流的。”钱锺书少时形迹,杨绛先生曾以“痴气”名之,所谓“痴气”,也正是其禀赋异于常人之处,其表现是“专爱胡说乱道”“好臧否古今人物”。考上东林小学后,父亲钱基博为其改字“默存”,意思是叫他“少说话”。钱基博还告诫他“切须善自蕴蓄”,不可“自炫聪明”。14岁上桃坞中学后因看课外书太多影响学业,被钱基博痛打一顿,从此用功读书,学业大进。此处颇可见出钱基博陶冶塑造儿子之用心良苦。

钱基博是文史大家,自谓:“生平无营求,淡嗜欲而勤于所职,暇则读书,虽寝食不辍……而性畏与人接,寡交游,不赴集会,不与宴饮。有知名造访者,亦不答谢,曰:‘我无暇也!’文章只以自娱,而匪以徇声气。学道蕲于自得,而不欲腾口说。不为名士,不赶热客,刚中侠肠,孤行己意,而不喜与人为争议。人亦以此容之。饱更世患,又欲以宁静泯圣知之祸。”看来钱锺书在个性和为学态度上均与其父一脉相承。

钱锺书自述中多次讲到自己孤独处世的风格。他说:“本来我的朋友就不多。我有大学时代5位最敬爱的老师……以及其他三四位好朋友,全对我有说不尽的恩德。不过,我跟他们的友谊,并非由于说不尽的好处,倒是说不出的要好。”他对吴忠匡说:“平生素不喜通声气,广交游,作干乞,人谓我狂,不识我之实狷。”其人“本寡交游”,素喜“独索冥行”,“湘西穷山中,悄焉寡侣”。晚年更以洪迈诗“不将精力做人情”自律并以劝人。

二

钱锺书虽为学问大家,然向以小说家自居,盖因小说家是创作者,可以如上帝般创世。当然,这个新创的文学世界并不曾脱离作者所生存的现实世界。作者的写作,也只是为了表达他对现实世界的认识和感慨。钱锺书站在人生边上,向红尘滚滚的人世间望去,他所见到的,只是一个个形影相吊的孤独人和一座座无法逃避的“围城”。人类为了生存与发展而进行种种冲进或逃出“围城”的努力,也不过是为了摆脱孤独而已。

长篇小说《围城》立意于两句欧洲古话。英国人说:“结婚仿佛金漆的鸟笼,笼子外面的鸟想住进去,笼内的鸟想飞出来,所以结而离、离而结,没有了局。”法国人说,结婚犹如“被围困的城堡,城外的人想冲进去,城里的人想逃出来”。这两句话所表达的意思,不仅是说结婚,更是说整个人生,说人的孤独,“无意中包含对人生的讽刺和感伤,深于一切语言、一切啼笑。”该书主人公方鸿渐本来根本没听说过“围城”的说法,后来却“对于人生万事,都有这个感想”。方鸿渐与朋友交往扫兴而心生感慨:“天生人是教他们孤独的,一个个该各归各,老死不相往来……聚在一起,动不动自己冒犯人,或者人开罪自己,好像一只只刺猬,只好保持着彼此间的距离,要亲密团结,不是你刺痛我的肉,就是我擦破你的皮。”与唐晓芙的恋爱,“譬如黑夜里两条船相迎擦过,一个在这条船上,瞥见对面船舱的灯光里正是自己梦寐不忘的脸,没来得及叫唤,彼此早距离远了。这一刹那的接近,反见得暌隔的渺茫。”追求唐晓芙失败后,他更“感到一种深宵旷野独行者的恐怯”,“觉得天地惨淡,至少自己的天地变了相。他个人的天地忽然从世人公共生活的天地里分出来,宛如与活人幽明隔绝的孤鬼,瞧着阳世的乐事,自己插不进,瞧着阳世的太阳,自己晒不到。人家的天地里,他进不去,而他的天地里,谁都可以进来……”与孙柔嘉的婚姻,让方鸿渐进入“围城”,真正体会到了“拥挤里的孤寂,热闹里的凄凉,使他像许多住在这孤岛上的人,心灵也仿佛一个无邻畔的孤岛”。方鸿渐的孤独无奈,正是近世西方存在主义对人生的定义。

短篇小说集《人·兽·鬼》共收作品4篇,其主题都是无一例外地表现了人的孤独。在《上帝的梦》里,在历史演化的某一高级阶段,人类作为一种过时的生物已经全部消亡,整个宇宙中只剩下了物种进化的唯一最高产物——上帝。上帝孤独寂寞难耐,决定要造一个伴侣,一方面替自己解闷,另一方面享受被人颂扬的快乐。上帝在梦想中造了一对男女。他们向上帝提出各种要求,都得到了满足。然而,“这样好多次后,这一对看惯了他的奇迹,感觉得也有些厌了,反嫌他碍着两口子间的体己。”上帝成了讨嫌的“第三者”。上帝是为自己而造出他们, “谁知道他俩要好起来,反把他撇在一边。”上帝宽严皆失,他们更加亲近,上帝愈行孤独。上帝震怒,便用灾难折磨他们,他们没能经受得住考验而丧命。上帝又孤独地后悔起来,因为他的本意是要他们服从,而不是要他们死。这篇小说既写人与人之间疏远隔离、不可沟通的普遍现象,又写希望的目标在达到的过程中变质,创造物是创造意愿的异化这样一类严重情况。《猫》写了夫妇之间、情人之间、朋友之间的深刻隔阂,即使是在人堆里仍然不能摆脱孤独,人生旅程上偶然事件中所蕴含着的必然性,得到的并不是原来想要的……

由于“围城”意象准确地概括了人生的孤独处境和人心的孤独况味,有效地开拓了当代人的思维途径和思维空间,文学的“围城”,已经成为文化的“围城”、哲学的“围城”、思想的“围城”和心灵的“围城”,从而深入人心,成为当代人思维的重要范畴。我们对钱锺书“围城”内外的小说世界进行考索,可以发现,孤独乃是人生的一种常态。我们常常身处孤独中而不自知,或者发现人在孤独中欲逃出而不能。

三

如果要对李白“古来圣贤皆寂寞”的论断有所补充的话,我想说的是:“古来圣贤尽孤独。”“寂寞”是身后名,而“孤独”是生前事。钱锺书在著述中对古来之孤独贤哲多所征引称赏,并往往有别具慧眼的独特解会。

庄子是中国历史上最伟大的孤独者,他在《天下》篇中宣称:“独与天地精神往来,而不傲倪于万物,不谴是非,以与世俗处。”在《知北游》篇中说:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”何其雄豪,无人能匹。在《秋水》篇却说:“吾在于天地之间,犹小石小木之在大山也。”渺小微末感溢于言表。庄子以“孤独”自许:“我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉。”钱锺书论庄子专著尚未刊行,而从其称赞庄子“于一世学术能概观而综论”,“豁达大度,能见异量之美”,尊“为广大教化主”中,我们也可窥见他对庄子的深许之意。

“九死未悔”的屈原是中国知识分子心中永远的楷模,也是一位伟大的孤独者。钱锺书称其为“志士”,在考论《离骚》时,“读‘又何怀乎故都’……非‘远逝’而为长逝哉!令人爽然若失,复黯然以悲。盖屈子心中,‘故都’之外,虽有世界,非其世界,背国不如舍生。眷恋宗邦,生死以之,与为逋客,宁作累臣。”“背国不如舍生”,于钱锺书心中必有戚戚焉。

三国魏李康为另一孤独者,史称其“性狷介不能和俗”,有《运命论》。其中隽语如“故木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之”等,广为传诵。钱锺书称该文“波澜壮阔,足以左挹迁袖,右拍愈肩,于魏晋间文,别具机调。李氏存作,无他完篇,物好恨少矣!”复引其“处穷达如一”,故虽“前鉴不远”,而“志士仁人犹蹈之而弗悔,操之而勿失”等语,而评曰:“不计利钝,故不易操守,不为趋避。”犹夫子自道。

竹林七贤的领袖人物嵇康“为人也,岩岩若孤松之独立。其醉也,巍峨若玉山之将崩。”嵇康“龙性未驯”,号为狂士,放浪形骸,我行我素,“非汤武、薄周孔”,所以忤世。为篡国之司马氏所不容,“嵇中散临刑东市,神气不变。索琴弹之。奏《广陵散》。曲终曰:袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,《广陵散》于今绝矣!”钱锺书分析道:“忤世之狂则狂狷、狂傲,称心而言,率性而行……安望世之能见容而人之不相仇乎?”

陶渊明“孤生介立”,“其文章不群”,“独超众类”。陶渊明一生孤独,赋《感士不遇》、歌《归去来兮》、记《桃花源》,看透为五斗米折腰的官场“尘网”,厌倦俯仰由人的樊笼生活,毅然回归“方宅十余亩,草屋八九间”的“旧林”“故渊”,享受“采菊东篱下,悠然见南山”的田园生活。陶渊明的创作,影响了李白、杜甫、白居易、欧阳修、苏轼、王安石等一干人。钱锺书不仅赞同他们的好评,而且他本人更与陶旷世相契,其自署“容安馆主”“容安斋居士”等,就取自陶渊明《归去来辞》“倚南窗以寄傲,审容膝之易安。”并盛称《五柳先生传》“示狷者之有所不为”,“正激于世之卖声名,夸门第者而破除之尔”,推爱之情跃然纸上。

陈子昂饱读诗书,却怀才不遇,茫茫人海,知音难寻,深感“众人皆醉我独醒”,遂仰天长啸,歌诗抒愤。其《登幽州台歌》因道尽孤独诗人之心声而成为千古绝唱。“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下!”钱锺书体味陈子昂“前瞻不见,后顾无覩,吊影孤危,百端交集”,极写“苍茫独立”,读之“或亦会心不远,有萧条异代之怅乎?”认为其诗“抒写此情最佳,历来传诵”。

钱锺书所论及的古来贤哲,诸如此类的孤独者,不胜枚举。其实,何止这些人,举凡有成就者,无不孤独。中国的“大成至圣”“万世师表”孔子,生前“累累若丧家之狗”,是很孤独的。“上帝之子”基督耶稣的身后固然不寂寞,生前却四面都是敌意,连门徒都不敢相认,也是很孤独的。古今中外的大学者、大作家,几乎都是孤独者。孤独使他们深刻、孤独使他们专注、孤独使他们有创意,也正是孤独成就了他们。而那些自认为并不孤独,说话人云亦云、做事亦步亦趋、做人八面玲珑者,终究没有大出息,成就不了大事业。

四

“孤独”是一种比较含混的说法。人生活在某种环境当中,总需要与环境互动沟通,当这种沟通不协调的时候,人就感到不安。人在变化,环境也在发展,人的变化与环境的发展有时甚至经常无法同步。于是,对于人来说,孤独便是无法避免的处境。孤独固然是生活的常规状态、本来面目,但是,每个人的孤独其实是很不一样的。

一般人所谓“孤独”,包括主动的孤僻和被动的孤凄,指的是因人际交往的缺乏而产生的形单影只、孤苦伶仃的情绪。人在失怙、失恋、失助、离群时,容易产生这种不安的感觉。这种“孤独”只是肉体的孤独,而真正的“孤独”,应当是灵魂的孤独、精神的孤独。肉体的孤独是人人皆有的,灵魂的孤独、精神的孤独则是专属于文人、学者、思想家的,那不是弱者退避躲闪的呻吟,而是强者以守为攻的战略。

钱锺书对“孤独”别有解会,所拈出的“众里身单”说,对“孤独”有更深刻的诠释:“与人为群,在己无偶……聚处仍若索居,同行益成孤往,各如只身在莽苍大野中。所谓孑立即有缺陷之群居,群居始觉孑立。”虽然身非独处,但由于心理阻隔和思想疏离,却产生了咫尺天涯的距离感和怅然若失的精神苦闷。钱锺书指出,西方现代哲学的“众里身单”说,在中国古代的诗文中,早就有所表现。他从曹植《求存问亲戚疏》:“每四节之会,决然独处,左右惟仆隶,所对惟妻子,高谈无所与陈,发义无所与展,未尝不闻乐而拊心,临觞而叹息也”谈起,引述了大量诗文例证,如杜牧《上宰相求湖州第二启》:“在群众欢笑之中,常如登高四望,但见莽苍大野,荒墟废垄,怅坐寂默,不能自解”等等,“皆言有侪侣而仍茕独”。这种“孤独”是一种居高临下的孤独。细细品味,此孤独并非常人的孤立寂寥,其中另外隐含着一种俯视同侪、神思悠远的优越感。

德国哲人叔本华在《论了解自我》中说:“伟大人物命中注定要成为孤独者——尽管他也多次为此命运而深感痛苦,却又总是选择它,因为成为孤独者的命运,毕竟要比成为粗鄙者的命运少一些痛苦。随着年龄的增长,可以更容易地说‘敢于成为智慧的人’。”虽然孤独是悲剧性的,但对于伟大人物来说,退守孤独正是他们的一种人生战略。

据杨绛先生说:“锺书小时最喜欢玩‘石屋里的和尚’。我听他讲得津津有味,以为是什么有趣的游戏。原来只是一人盘腿坐在帐子里,放下帐门,披着一条被单,就是‘石屋里的和尚’。我不懂那有什么好玩。他说好玩得很。晚上伯父伯母叫他早睡,他不肯,就玩‘石屋里的和尚’,玩得很乐。所谓‘玩’,不过是一个人盘腿坐着自言自语。”这段回忆非常重要。钱锺书呈现给我们的,是一个完美的孤独者形象。现在看来,这件“小时候干的营生”,虽然是一种常人认为了无意趣的游戏,钱锺书却乐此不疲,竟然玩了一辈子。

这里的“石屋”,就是“冷屋”“容安馆”(又称“容安室”“容安斋”),也可包括牛津大学“饱蠹楼”等钱锺书生活、读书、思索、写作的地方或他理想中做学问的好地方——“荒江野老”之屋。钱锺书认为:“人声喧杂,冷屋会变成热锅,使人通身烦躁。”因此,叔本华所说“思想家应当耳聋”,大有道理。钱锺书说:“让灵魂自由地去探胜,安静地默想。小屋子可成极乐世界。”这里自由、独立,犹如佛祖冥想的菩提树下、穆罕默德避隐的洞窟、耶稣时常需要的独处所在。

“和尚”,就是自署“容安馆主”(又称“容安斋居士”“槐聚居士”)的钱锺书。就是少儿时期英姿勃发、自命为“项昂之”的钱锺书,写《管锥编》《谈艺录》时的好学深思的钱锺书,写《槐聚诗存》时的忧世伤生的钱锺书,写《围城》时的“痴气”旺盛的钱锺书。

“一人盘腿坐在帐子里,放下帐门,披着一条被单”,就是钱锺书使自己保持“众里身单”,用志不纷,“不以闲气力做人情”。《围城》中写女博士苏文纨曾自许“崇高的孤独”,虽有反讽的意味,却也反映出钱锺书认为有“崇高的孤独”存在。钱锺书致彭祖年复信称:“三不朽自有德、言、功业在,初无待于招邀不三不四之人,谈讲不痛不痒之话,花费不明不白之钱也。”他对郑朝宗教授说:“大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事”郑朝宗说:“大名气大影响都是百分之九十的误会和曲解掺和而成,听其自然最好,经吹嘘后成为‘重要’了,必然庸俗化。”从对“不三不四之人”的排斥、对“大名气大影响”的警惕和对“二三素心人”的倾心,均可看出钱锺书对“崇高的孤独”的坚持。

“玩得很乐”“自言自语”,就是大孤独的大自在,钱锺书能够读自己想读的书,干自己想干的事,说自己想说的话,做自己想做的人,有不足与外人道的快乐。钱锺书20几岁时,曾立下志愿:“但愿竭毕生精力,做做学问。”终其一生,钱锺书都是钟情于书。对钱锺书来说,不受干扰地读书、笔记、沉思,世间乐事,无逾此者。他于中国书籍,经史子集,无所不窥,而由于家学渊源,尤擅集部。他于西方经典,既细读要籍,也不放过浏览报刊,常能从不相干的书中读出无穷乐趣。他的中西文读书笔记有7万页之多。学术著作《管锥编》《谈艺录》《宋诗选注》《七缀集》和创作《围城》《人·兽·鬼》《写在人生边上》《槐聚诗存》等,都已成为当代经典。

英国小说家狄更斯在《双城记》中说过:“……我们什么都有,也什么都没有……”什么原因呢?以我个人陋见,社会的浮躁之气在浸染学界。许多人既要做学问,又要博名利;既要当学者,又要兼济天下,一些人没把心思用在本职工作上。我不反对一些人成为公共知识分子,但是不必大家都成为公共知识分子,我们实在太缺少脚踏实地、专注于自己学术领域的纯粹学者了。钱锺书先生不是革命家和社会活动家,只是一个孤独的学者,他在学术研究和文学创作中对于人生世事有难能可贵的深切关怀,表达了一个有良知的知识分子的鲜明态度。他知道自己毕竟是学者,因此,他把全部身心都投入到自己的专业中,从来没有动摇过。钱锺书孤独的境界,我们可能永远都达不到,但他的学术精神和人生态度,我们每一个人都可以学习。

《名家专稿》一直是本报独家开辟的栏目,旨在邀请军内外有影响的名家,以崭新的视角,展示最富思想文化内涵的人物和事件,以精彩的美文,丰富和扩展读者的欣赏天地。

今天,我们选登著名学者陆文虎的最新文章——《钱锺书孤独的境界》。在纪念钱锺书先生诞辰100周年的学术研讨会上,陆文虎所作的重点发言,受到方方面面的好评。这篇文章,不仅是陆文虎多年研究钱学的最新成果,更重要的是文章从另一个角度向读者讲述了文化大家做学问的境界和个性追求,对今人甚有启发和借鉴作用。